L’ANNIVERSARIO

|

| La locandina di "Odissea" nella bacheca della Biblioteca "Sormani" di Milano |

Nell’estate

del 2013 “Odissea” cartacea compiva 10 anni di vita. Il 27 Settembre di quello stesso anno, alla presenza di

tanti amici e collaboratori, in una Sala del Grechetto della

Biblioteca Sormani di Milano bella piena, un incontro pubblico tirava le

somme di quella esperienza, e decideva di passare ad una nuova fase: dal

cartaceo alla Rete; da Gutenberg a Bill Gates, come avevamo titolato la prima

pagina dell’ultimo numero, con la lettera ai lettori che abbiamo poi

riprodotta sulla prima pagina dell’edizione on line. In quell’incontro, presero la

parola diversi amici: dal filosofo Fulvio Papi al filosofo Gabriele Scaramuzza;

dal saggista e scrittore Giovanni Bianchi al saggista e critico d’arte Giorgio

Colombo, dal filosofo Roberta De Monticelli al sociologo Nando Dalla Chiesa.

Tante anche le testimonianze di affetto, i messaggi, le presenze qualificate in quella

Sala.

Dalla Chiesa, che intervenne subito dopo il direttore

Angelo Gaccione, accolse la decisione di quel passaggio con molto entusiasmo, e

predisse un’espansione esponenziale di contatti e di lettori a seguito dell’immissione in

Rete del giornale. Cosa che è davvero e fulmineamente avvenuta, sia per la disponibilità di

“Odissea” a sostenere tutte le battaglie civili e culturali possibili come aveva fatto con

l’edizione cartacea, sia per la sua autorevolezza morale che ne fa un punto di riferimento e di vicinanza

ideale per gli strati sociali e culturali più diversi. Ora siamo qui a festeggiare un altro

anniversario: il primo di “Odissea” in Rete, testata rossa come il suo appassionato rosso cuore. In

questo primo anno gli scritti ospitati sono stati tantissimi (solo la prima

pagina ne ha ospitati circa 500) e i contatti sono diventati decine di

migliaia. Probabilmente sono cambiati i lettori, altri se ne sono aggiunti e

sicuramente il mezzo virtuale della Rete è molto diverso dallo strumento

cartaceo. In più, concepito come strumento di Rete, “Odissea” ha finito per svolgere, accanto alla

funzione di analisi e riflessione a più lungo termine che aveva già, anche una

funzione tipica del quotidiano. Da questo punto di vista è incredibile la

quantità di materiale che arriva dalla società civile, dai movimenti sociali e

dagli ambienti culturali. “Odissea” ha sempre sostenuto questa ricchezza e

questa pluralità e continuerà a farlo. Sarà sempre dentro la conflittualità

dialettica, fuori dagli intrighi di potere che combatterà, e in prima fila per la difesa dell’etica pubblica e degli

interessi collettivi. Più di un amico ha segnalato che fra i meriti di

“Odissea”, c’è quello di aver messo al centro della sua azione, la moralità

pubblica; per noi è un motivo di orgoglio e di onore, soprattutto in anni di

degenerazione etica della politica. È un compito che ci siamo assunti e a cui

non verremo meno. “Odissea” continuerà ad essere la coscienza critica e morale

della Nazione, ai lettori chiediamo di essere solidali e di difendere assieme a

noi queste ragioni.

Angelo Gaccione

|

| A sin. Max Luciani, a des. Angelo Gaccione |

CENTO AUTORI PER ODISSEA

Grande successo per: “Cento autori per Odissea”

per festeggiare il

1° anniversario in Rete del giornale

dopo 10 anni di

vita cartacea. (Ottobre 2013 – Ottobre 2014)

Cari amici, possiamo dirlo, è stato un successo: abbiamo superato il traguardo che ci eravamo prefisso. Oltre 100 gli interventi giunti alla nostra Redazione dall'Italia e dall'estero. La Rubrica “Fuori Luogo” è

completa e comprende 37 autori in totale; è completa anche la Rubrica “Campi

Elisi” con 48 autori; mentre la Rubrica “La Carboneria”

ospita il resto degli autori.

1.Fulvio Papi

2.Morando

Morandini

3.Arturo Schwarz

4.Giuseppe Bonura

5.Tomaso Kemeny

6.Laura Margherita

Volante

7.Pier Luigi

Amietta

8.Franco Manzoni

9.Don Luigi Ciotti

10.Giulio Stocchi

11.Attilio Mangano

12.Fabio Minazzi

13.Adamo Calabrese

14.Franco

Dionesalvi

15.Adele Desideri

16.Stefano

Raimondi

17.Dino Ignani

18.Adam Vaccaro

19.Paolo Maria Di

Stefano

20.Dario

Pericolosi

21.Maria Carla

Baroni

22.Livia Corona

23.Rinaldo Caddeo

24.Meeten Nasr

25.Annalisa

Bellerio

26.Lisa Albertini

27.Fabiano

Braccini

28.Ornella

Ferrerio

29.Graziella

Poluzzi

30.Tiziano Rovelli

31.Leonardo Nobili

32.Alberto

Casiraghy

33.Giuseppe De

Vincenti

34.Angela

Passarello

35.Roberto Carusi

36.Maria Gabriella

Carbonetto

37.Maria Cristina

Spigaglia

Elenco degli autori inseriti nella Rubrica “Campi Elisi”

38.Emilio Molinari

39.Gabriele

Scaramuzza

40.Emilio Renzi

41.Giorgio Colombo

42.Lidia Sella

43.Cesare Vergati

44.Ottavio Rossani

45.Giuseppe Denti

46.Luca Marchesini

47.Cataldo Russo

48.Francesco

Piscitello

49.Franco Esposito

50.Claudia Azzola

51.Francesca

Romana Di Biagio

52.Giovanni

Bianchi

53.padre Alex

Zanotelli

54.Maurizio

Meschia

55.Roberto Marelli

56.Marilena Vita

57.Gilberto Finzi

58.Mauro Della

Porta Raffo

59.Luigi Caroli

60.Anita Guarino

Sanesi

61.Renato Seregni

62.Raffaele Talarico

63.Pino Corbo

64.Antonio Lubrano

65.Silvana Borutti

66.Michela

Beatrice Ferri

67.Valerio

Fantinel

68.Tiziana Canfori

69.Gilberto Isella

70.Alessandro

Zaccuri

71.Alice Cappagli

72.Luigi Tasso

73.Felice Carlo

Besostri

74.Donatella

Bisutti

75.Gio Ferri

76.Giacomo

Guidetti

77.Barabara

Gabotto

78.Lelio Scanavini

79.Leandro Fossi

80.Mariella De

Santis

81.Alessandra

Paganardi

82.Tiziano Rossi

83.Vittorio Sedini

84.Carlo

Cipparrone

85.Edoardo Walter Pozzi

85.Edoardo Walter Pozzi

Elenco degli autori inseriti nella Rubrica "La Carboneria"

86.Franco Toscani

87.Mario Rondi

88.Çlirim Muça

89.Elio Veltri

90.Alberto Figliolia

91.Dante Maffìa

92.Luigi Marsiglia

93.Noam Chomsky

94.Sergio Azzolari

95.Giuseppe Puma

96.Michele Sangineto

97.Carlo Rovelli

98.Vincenzo Guarracino

99.Giovanna Rosadini

100.Piero Lotito

101.Alice Scialoja (Legambiente)

102.Filippo Gallipoli

103.Medici Senza Frontiere

104.Roberto Cicala

105.Fiorenza Casanova

106.Giorgia Monti (Greenpeace)

107.Christian Eccher

108.Jacopo Gardella

109.Angelo Gaccione

JACOPO GARDELLA

“IDEA DI CITTÀ”

“Idea di città” è espressione che compare

di frequente negli scritti e nelle conversazioni di urbanistica. Molto usata ma

non molto chiara per i meno informati sulla disciplina. Che significa “Idea di

città”? Significa avere in mente due visioni ben distinte: anzitutto come si

configura lo spazio fisico della città; ed in secondo luogo come si organizza

la vita all'interno della città. Per avere una “Idea di città” che non sia una

vuota espressione priva di un contenuto concreto e chiaro, occorrono due

precise condizioni: immaginare l’aspetto con cui la città di presenta alla

nostra vista; conoscere il complesso delle attività che nella città vediamo

esplicarsi. Sarebbe velleitario voler creare la forma spaziale e architettonica

della città senza saper concepire la vita cittadina che in essa si svolge;

sarebbe irreale pensare allo svolgimento della vita cittadina senza acquisire

una visione degli spazi e delle architetture che a quella vita devono dare

accoglienza. I due aspetti che costituiscono la realtà urbana sono

indissolubilmente connessi fra loro; non esiste città senza abitanti e non

esistono abitanti senza città. Nel primo caso si avrebbero gusci vuoti; edifici

deserti; dimore spettrali; nel secondo caso comparirebbero tribù di nomadi,

raggruppamenti instabili, popolazioni mobili, erranti, non radicate a nessuna

terra. La città è uno spazio fisico formato da un insieme di edifici a da una

comunità di cittadini: unità inscindibile di costruzioni e di persone.

Se si vuole proporre una “Idea di città” che non sia

una formula astratta, imprecisa, vaga, occorre avere in mente entrambi questi

concetti, chiarirsi queste idee: una idea della forma edilizia che si desidera

realizzare; ed una idea del modo di vivere che si intende istituire. Occorre

prevedere una struttura urbanistico-architettonica e nello stesso tempo

concepire una organizzazione economico-sociale; entrambe le condizioni sono

interdipendenti e reciprocamente condizionate; ad ogni configurazione urbanistico-architettonica

si adatta e conviene un corrispondente sistema sociale; ad ogni modo di vivere

dei cittadini corrisponde un appropriato

insieme urbanistico-architettonico. In ogni epoca storica la forma delle città

si modifica, si evolve, si adegua alla natura della società e degli abitanti.

Se cambia la costituzione politica della società cambia la struttura spaziale

delle città.

La città dell'Antica Grecia abitata da una società

democratica riservava ai suoi abitanti residenze uniformemente simili ma

metteva in risalto gli edifici di interesse collettivo, sedi delle principali

attività pubbliche: attività politiche che si svolgevano nell'Agorà, luogo

delle Assemblee Popolari; attività religiose che si esplicavano nel Tempio; attività

sportive che si esercitavano nello Stadio; attività culturali che si tenevano

nel Teatro. Tutti questi luoghi erano veramente pubblici cioè aperti a tutto il

popolo e non solo ad una sua parte privilegiata di esso; godevano di una

visibile e chiara collocazione nella planimetria della città; spiccavano con

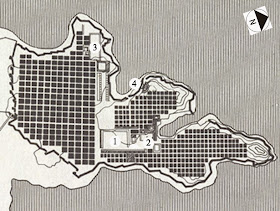

evidenza all’interno del tessuto urbano (FOTO 1). L’"Idea di città"

sanciva la eguaglianza dei cittadini nella somiglianza delle abitazioni;

riconosceva la dignità del loro Potere nell’emergenza degli edifici pubblici.

|

| Foto 1 |

Nella Roma Imperiale avvengono radicali mutamenti: i

luoghi collettivi, divenuti gli spazi di esaltazione e celebrazione

dell’Imperatore, denunciano l'avvenuta trasformazione dell’ordinamento

politico. L’“Idea di città” dà visibilità concreta al luogo dove risiede il

Potere e dove avviene la sua celebrazione. L’Agorà democratica si trasforma nel

Foro Imperiale; da luogo di discussione pubblica diventa sede di esaltazione

del Potere, visibile manifestazione dell’autorità assoluta (FOTO 2). Le

abitazioni cessano di essere tutte uniformemente simili e si differenziano in

due categorie nettamente distinte: edifici popolari, o “insule”, abitate da

strati sociali poveri ed ininfluenti; edifici di lusso, o “domus”, occupate da

ceti ricchi e potenti.

|

| Foto 2 |

Nel Medioevo la città è contrassegnata da due visibili

edifici monumentali. Essi emergono al di sopra del tessuto fitto e compatto

delle case popolari ed accolgono e nello stesso tempo rappresentano le due massime

autorità di governo: da un lato il Castello, sede del potere politico-militare;

dall’altro la Cattedrale, sede del potere politico-religioso. Il tessuto delle

residenze non segue un piano geometrico come avveniva nella città greca; al

contrario si adatta alla conformazione irregolare del terreno su cui sorge la

città e segue la variabile configurazione geografica del posto scelto per la

fondazione. Se collocata in prossimità di un lago la città si sviluppa lungo la

riva del lago; se posata su di un colle la città segue la pendenza del colle;

se posata vicina ad un fiume la città si dimezza ed occupa le due sponde del

fiume. La trama geometrica scelta dalla città greca -in omaggio ad un desiderio

di chiarezza, di regolarità, di ordine- viene sostituita da una conformazione

flessibile ed irregolare, propria di un atteggiamento pratico, disposto ad

accettare la situazione naturale e a modellare la forma della città

conformemente a quella situazione. A Mileto la trama viaria -rigida, uniforme,

ossessivamente ripetuta- si sovrappone ad un terreno movimentato di cui ignora

le irregolarità altimetriche e trascura le articolazioni planimetriche. La

mente dell’urbanista greco impone una visione di assoluta regolarità, sorda ed

indifferente alle particolari conformazioni fisiche che offre la natura del

luogo. Idealista è la città greca così come naturalista o meglio organica è la

città medioevale; dove il termine “organico” indica una similitudine con gli

“organismi” che vivono nel mondo naturale. Come gli organismi viventi si

adattano alle necessità imposte dal sito, dal clima, dalla meteorologia

dell’ambiente in cui abitano, così anche la città medioevale si conforma ai

caratteri geografici, alla natura dell’ambiente, alle particolarità fisiche del

luogo in cui sorge. L’Idea di città che viene realizzata nel Medioevo non è né

democratica né assolutista; è la rappresentazione di una città retta da una

diarchia, cioè governata dal bilanciarsi di due poteri in reciproca condizione

di accordo-disaccordo. La presenza di questi due Poteri viene manifestata

dall’emergere al di sopra dell’uniforme tessuto urbano di due unici ed

emblematici edifici: il Castello e la Cattedrale (FOTO 3).

|

| Foto 3 |

Nel breve periodo di autonomia politica la città del

Medioevo mantiene la Cattedrale ma sostituisce il Castello con il Palazzo del

Popolo o Palazzo Pubblico (FOTO 4). Nasce la sede del Potere popolare

felicemente adottato dai Liberi Comuni in Italia del Nord; dalle Repubbliche

Marinare nell’Italia meridionale; dalle Città Ansetiche sul Mare Baltico.

Mentre il Potere ecclesiastico rimane immutato, il Potere laico cessa di essere

autoritario e monocratico, cioè concentrato nella persona del Feudatario, e

diventa plebiscitario e democratico, cioè affidato alla Assemblea del Popolo. L’“Idea

di città” afferma e conferma nell’evidenza data all’edificio appartenente al

popolo il Potere demandato a quello stesso popolo. Nella planimetria della

città medioevale resta l'edificio del culto, la Cattedrale, che subentra al

tempio pagano; ma scompare l'Agorà sostituita dal Castello del feudatario;

scompare il luogo dei giochi sportivi, lo Stadio; scompare il luogo delle

recite, il Teatro. Lo sport cambia natura: non è più gara ma diventa

spettacolo; non diversamente dallo spettacolo che offrono oggi alcuni noti

sport di massa. L'agone sportivo dei tornei cavallereschi si svolge nella

piazza principale della città; così come ancora oggi in Piazza del Campo a

Siena si disputa il Palio cittadino. La recita cambia aspetto: non più tragedia

di uomini ma rappresentazione di parabole evangeliche e di avvenimenti biblici;

le rappresentazioni si tengono davanti al sagrato delle principali chiese

cittadine. La vita religiosa sostanzia il mondo medioevale e ne impronta tutte

le manifestazioni civili. I grandi avvenimenti popolari, quando non sono

politici o religiosi, occupano gli spazi pubblici della città; le cortine

edilizie che circondano questi spazi diventano l'involucro e la cornice

destinati ad accoglie le feste del

popolo. Tutto cambia quando dal Medioevo si passa al Rinascimento. Il Teatro

ricompare non più come edificio urbano ma come salone situato dentro al Palazzo

del Signore. Il Teatro Farnese a Parma ne è uno degli esempi più noti. Chi fa

uso del Teatro è il seguito di cortigiani che sta intorno al Principe; non è la

gente del popolo esclusa e tenuta lontana. Nel passaggio dal Rinascimento

all'epoca delle monarchie assolute il Teatro viene inglobato nella Reggia del

Re e riservato al Sovrano ed alla sua corte; al popolo continua ad essere negato

l'accesso. Occorre arrivare all'Età dell'Illuminismo e al periodo che segue la

Rivoluzione Francese per tornare ad avere un edificio teatrale aperto ad un

pubblico popolare, anche se gli spettatori erano rigidamente divisi per classi

sociali, così come lo era la città borghese nel corso del secolo XIX. Mentre

nei teatri greci o nei luoghi destinati agli spettacoli medioevali questa

divisione non esisteva, essa nel teatro borghese era meticolosamente osservata:

la gente comune rimaneva in platea, le famiglie aristocratiche si distribuivano

nei palchi; il Sovrano ed il suo seguito occupavano il palco reale.

|

| Foto 4 |

Quale è l’"Idea di città" che si concretizza

in epoca barocca? Qual è immagine urbana che viene concepita per la capitale di

un Potere assoluto? Una immagine centripeta; un fascio di raggi convergenti

verso un centro unico e monumentale. La trama viaria della città viene

orientata e diretta verso quel centro, così come la popolazione della città si

rivolge e si assoggetta a chi in quel centro risiede. L’esempio più noto di

città assolutista è dato dalla Reggia di Versailles: verso la Reggia convergono

i tre principali viali dell'unico accesso; di fronte alla Reggia si arrestano e

si inchinano i cittadini-sudditi dell'intera nazione (FOTO 5). A differenza dei

Fori imperiali di Roma antica, circondati dalla popolazione cittadina e

bisognosi di grandi folle per esibire la loro potenza ed il loro splendore, le

Reggia di Versailles si allontana e si tiene distante dal centro abitato; fa

capire che della popolazione non sente il bisogno, può fare a meno, non intende

servirsi. Tutte le funzioni dello Stato sono concentrate e riunite nella

Reggia, alla capitale non viene concessa nessuna partecipazione al governo

dello Stato. Nella “Idea di città” concepita dalla monarchia assoluta la

planimetria urbana, da qualsiasi luogo si provenga, indica la unica direzione

in cui muoversi per raggiungere la sede del Potere.

|

| Foto 5 |

Un analogo schema urbano ha guidato la costruzione

della città di San Pietroburgo, dove le tre principali arterie cittadine

convergono sul Palazzo dell’Ammiragliato, sede del potere civile e militare

(FOTO 6). In uno stato monocratico la città si configura e si modella sulla

natura propria di quello Stato: in un unico Potere è concentrato il privilegio

di comandare, ad un unico potere si ha il dovere di ubbidire. La raggiera di

assi viari che si dipartono dalla sede dello Zar rappresentano simbolicamente

la volontà imposta a tutta la nazione; la stessa raggiera che converge verso la

sede dello Zar rappresenta altrettanto simbolicamente la sottomissione che

viene accettata da tutta la nazione.

|

| Foto 6 |

Molto prima di Versailles e di San Pietroburgo un

medesimo schema a tre assi convergenti è stato realizzato a Roma nella

monumentale Piazza del Popolo: le tre vie che in essa confluiscono sono dirette

verso il fulcro della composizione, l’alto obelisco egiziano posto al centro

della piazza. Alle spalle dell'obelisco la piazza è chiusa delle due facciate

identiche di S. Maria del Popolo e del Convento degli Agostiniani: due edifici

religiosi che rispecchiamo l’assolutismo del potere confessionale (FOTO 7).

|

| Foto 7 |

Un esempio di impianto urbano preso a prestito

dall'Idea di città autoritaria lo si trova anche a Milano là dove tre larghe

vie si dirigono e convergono verso lo slargo di Piazza Piemonte.

Nell’intenzione di imitare un impianto autoritario ci si è dimenticati di

assegnare un perno a tutta la composizione e si è trascurato il fulcro

generatore dei tre assi convergenti. Invece del cortile d’onore che precede la

Reggia di Versailles, invece della guglia dorata che sormonta l'Ammiragliato di

San Pietroburgo, invece dell’obelisco che si eleva in Piazza del Popolo, a

Milano si presenta la anonima distesa di Piazza Piemonte, priva di un perimetro

esattamente definito, povera di edifici sufficientemente monumentali (FOTO 8).

Ai due pregevoli palazzi in stile Decò, posti nei vertici delle tre strade, non

corrisponde sul lato opposto della piazza né un palazzo né un monumento di

adeguata importanza. I tre assi viari muoiono nel vuoto, mancano di un visibile

punto di convergenza. Gli architetti milanesi hanno imitato lo schema

urbanistico offerto delle più note capitali europee, ma lo hanno assunto

frettolosamente senza capirne la funzione simbolica e rappresentativa. L’“Idea

di città” adottata a Milano è una infelice imitazione di schemi ormai superati

e anacronistici.

|

| Foto 8 |

Con criteri del tutto contrari è stata progettata la

capitale degli Stati Uniti d’America, la città di Washington (FOTO 9). La città

nasce in un clima di libera democrazia, di democrazia borghese e non popolare.

Pur adottando un impianto barocco, formato da grandi arterie rettilinee, da

viali monumentali, da assi prospettici imponenti, la capitale Washington non

rientra nello schema delle città barocche, non ha nessuna analogia con le città

dell’Assolutismo, non presenta nessuna affinità con un impianto autoritario. Le

arterie principali dalla città non convergono su di un solo luogo, centro di un

Potere assoluto, ma si dirigono verso più luoghi distinti e separati, sedi

delle maggiori Istituzioni pubbliche: il Campidoglio, sede del Parlamento; la

Casa Bianca, dimora del Capo dello Stato; la Biblioteca Nazionale, tempio della

Cultura; il Parco Lincoln, memoria del Presidente che pose fine alla schiavitù.

La forma della città rispecchia la costituzione dello Stato. Le sedi dei

massimi organi statali (Camere, Presidenza, Alta Corte di Giustizia) pur

essendo distaccate e distinte non si presentano appartate ed isolate, ma sono

messe in reciproca connessione da grandi assi viari che convergono su di loro;

allo stesso modo i Poteri fondamentali della Stato (legislativo, esecutivo,

giudiziario), pur restando autonomi ed indipendenti non operano scissi e

staccati, ma si mantengono in stretta correlazione attraverso una rete di

controlli incrociati saggiamente previsti dalla Costituzione. La distribuzione

dei Palazzi del Governo all''interno della capitale corrisponde alla divisione

dei Poteri all'interno dello Stato; la connessione viaria tra i vari Palazzi

riflette la integrazione bilanciata dei vari Poteri. La “Ideologia di città”

formata da più centri collegati rispecchia la costituzione di uno Stato fondata

su più poteri coordinati.

|

| Foto 9 |

Nella città dell’Ottocento, nata con l’affermarsi della

classe borghese, si attua la separazione fra quartieri ricchi abitati da ceti

benestanti e quartieri poveri occupati di classi indigenti. La precedente

storia urbanistica non aveva mai registrato una divisione di censo così netta e

marcata, una emarginazione così evidente e visibile: i palazzi dei signori, le

dimore dei ricchi, le residenze di lusso sorgevano vicino alle abitazioni dei

poveri, di fianco alle costruzioni popolari. Lungo una stessa via il maestoso

Palazzo aristocratico era preceduto, seguito, fiancheggiato dalle case della

gente comune. Qualunque fosse la forma di governo, non importa se democratico o

assolutista, non esisteva nella città del passato il pregiudizio classista, non

si verificava una deliberata suddivisione della città in quartieri ricchi e

quartieri poveri. Il ricco si chiudeva nel suo palazzo, creava la sua corte,

abbelliva ed arricchiva la sua dimora, ma non pensava di appartarsi e di

rinchiudersi in un quartiere isolato, appartato, abitato esclusivamente da

persone ricche come lui. Vi sono, è

vero, alcune eccezioni che precedono la nascita della città borghese

ottocentesca. Una di queste, notata dallo storico contemporaneo Ennio Poleggi,

è la via Nuova, oggi via Garibaldi, che attraversa il centro di Genova e che

nasce nel corso del XVI secolo in seguito ad una iniziativa edilizia concepita

ad esclusivo uso di una classe aristocratica e ricca (FOTO 10). La via,

fiancheggiata su entrambi i lati da lussuosi palazzi nobiliari, dà vita ad un

percorso trionfale, ad una parata di dimore affiancate le une alle altre e tutte monumentali.

|

| Foto 10 |

La città borghese, che si è espressa nella suddivisione

classista dei quartieri e nella separazione di zone abitate da soli ricchi o da

soli poveri, si è oggi rapidamente evoluta (o meglio involuta) ed è diventata

la città neo-capitalista al cui interno il costo stratosferico delle residenze

non lascia più posto per le classi popolari. Gli abitanti meno abbienti vengono

allontanati ed espulsi dal centro della città e fatti dirottare nel territorio

circostante. L'"Idea di città" neocapitalistica privilegia il Potere

del denaro ed ignora il valore insito in una comunità unita ed integrata, e

nello stesso tempo al suo interno varia e diversificata. Il centro storico

della città neocapitalista, espulsa la popolazione originaria, si riempie di un

nuovo tessuto sociale. Milano non cambia solo la pelle, il volto della sua

edilizia; perde anche l'anima, la sostanza del suo popolo. Privato dei

tradizionali residenti storici l'antico cuore della città si atrofizza e muore.

Di giorno la città è frenetica, di notte spopolata.

Di qualunque tipo fosse la città -o democratica o

autoritaria o borghese- la sua configurazione edilizia era costantemente

formata da strade, piazze, viali, ossia da spazi aperti delimitati da

costruzioni allineate e continue. Per secoli la maglia viaria della città,

sebbene con trame di volta in volta diverse, e con volti architettonici rinnovati

ripetutamente, è rimasta una maglia sostanzialmente stabile, una successione di

spazi aperti delimitati da cortine ininterrotte di case. Strade, piazze, viali

portavano assumere tracciati difformi, potevano esibire architetture diverse,

ma erano sempre riconoscibili come strade, come piazze, come viali: le strade

si presentavano rettilinee o in curva, le piazze quadrate o circolari, i viali

alberati o recintati, ma sempre questi elementi costitutivi della città erano

delimitati da cortine edilizie continue, da edifici disposti in successione, da

caseggiati allineati lungo entrambi i margini della via.

Se adesso guardiamo i quartieri costruiti nella seconda

metà del XX secolo o nella prima decade del XXI restiamo sorpresi e stupiti:

sono scomparse le strade, mancano le piazze, sono assenti i viali, non si

vedono più incroci. Gli elementi costitutivi della urbanistica conservatisi

stabili per secoli - sebbene attraverso i secoli manifestatisi in forme di

volta in volta diverse - sono oggi irreperibili nei complessi urbani di nuova

costruzione, sono scomparsi dalla città contemporanea. Non esistono più strade,

ma volumi dispersi disordinatamente; non più piazze ma vuoti senza forma; non

più viali, né incroci stradali, né vie rettilinee o curve, ma soltanto percorsi

per auto tracciati con libertà tra volumi edilizi sparsi e disuniti. La città

moderna si disgrega, si frantuma, si trasforma in un ammasso disordinato di

costruzioni disarmoniche. È diventata un accostamento di singoli fabbricati:

isolati, distaccati, separati gli uni dagli altri (FOTO 11). L’“Idea di città”

riferita ad una forma così disintegrata ha origini lontane e parte da premesse

non tanto architettoniche quanto scientifiche; o meglio trae origine da una

applicazione del metodo scientifico distorta e falsa. L’“Idea di città” non più

legata alla tradizione, non più derivata da precedenti modelli storici, risale

al positivismo ottocentesco; è figlia di uno scientismo diventato imperante a

partire dalla metà del secolo XIX. La esaltazione della scienza e delle sue

applicazioni, le entusiasmanti promesse fatte sperare dal progresso scientifico

invitano a favorire processi mentali analitici e a vedere in essi i soli metodi

obiettivi e sicuri per risolvere i problemi dell’Universo. I processi analitici

per definizione distinguono, circoscrivono, isolano. Il metodo scientifico per

necessità scompone la realtà e la studia in sezioni accuratamente separate;

soltanto così la Scienza può trovare fra le possibili cause del fenomeno l’unica

risposta che sia certa e vera. Il carattere analitico proprio del metodo

scientifico e la fiducia salvifica riposta nella scienza inducono il pensiero

contemporaneo a concepire la realtà e a rappresentarla sotto forma di elementi

distinti, di processi separati, di componenti singoli isolati ed indipendenti. Non

sorprende che anche l'attuale pensiero urbanistico concepisca la città e la

rappresenti composta da volumi singoli, da corpi di fabbrica distinti, da

porzioni tra loro isolate ed indipendenti. In un mondo dominato dalla scienza e

dalle sue applicazioni tecniche, la “Idea di città” contemporanea è una visione

di più volumi separati non di un organismo unico e integrato; è la figura di

uno spazio riempito di atomi non di un ambiente coordinato ed unitario.

|

| Foto 11 |

Un esempio lampante di dissoluzione delle città

tradizionali è offerto oggi a Milano da due recenti realizzazioni immobiliari:

il quartiere della Fiera Campionaria e il quartiere di Porta Garibaldi. Due

interventi urbani sconcertanti; due tristi esempi di incongruenza e di

irrazionalità; eppure due realizzazioni concordemente apprezzate tanto da

maggioranze di critici esperti quanto da folle di comuni osservatori. Il gusto

estetico della gente si è palesemente modificato (o meglio è degenerato).

Nessuno avverte più la sostanziale differenza fra il gelido, asettico,

scostante spazio di Piazza Aulenti (FOTO 12), inaugurata di recente, e la

accogliente, affettuosa, invitante atmosfera di tanti luoghi storici

distribuiti nella nostra città: piazzette di S. Sepolcro, di S. Alessandro

(FOTO 13), dei Mercanti, dei Borromeo.

|

| Foto 12 |

|

| Foto 13 |

Camminando ai piedi di lucenti ed alti grattacieli

-ricoperti di vetro, alluminio, plastica, acciaio- ci sentiamo smarriti,

angosciati, annichiliti; mentre se ci muoviamo tra le facciate di intonaco

delle basse costruzioni tradizionali respiriamo un'aria confidenziale,

benevola, rassicurante. Perché l’architettura di oggi, pur usando forme nuove,

non è capace di ricreare lo stesso clima accogliente offertoci dalle città

antiche? Perché l’urbanistica attuale, pur adeguandosi alle nuove necessità,

non sa riproporre le stesse composizioni spaziali, le uguali visuali

prospettiche, i medesimi rapporti proporzionali riscontrabili nelle città del

passato? La risposta è pronta ed immediata: perché oggi manca una "Idea di

città". Manca la fantasia capace di immaginare una avvincente forma fisica

della città, manca la volontà disposta a proporre per la città una sana

organizzazione di vita. Una "Idea di città" non è soltanto un insieme

di costruzioni, un agglomerato di case; è anche una concezione di vita

collettiva, una promozione di rapporti sociali. La città può essere immaginata

in modi tra loro radicalmente diversi: può essere formata da edifici in

prevalenza alti oppure da edifici preferibilmente bassi; può servirsi di

veicoli in maggioranza privati oppure di trasporti prevalentemente pubblici;

può contenere vaste e distanziate zone di parco oppure piccole e ravvicinate

aree di giardino; può apparire densa e fittamente costruita, oppure dispersa e

molto diradata; può essere ricca di verde oppure interamente occupata da

costruzioni; può presentarsi suddivisa in centri urbani secondari, oppure

estendersi uniforme, compatta, continua. Ognuna di queste scelte è legittima,

anche se non tutte sono di equivalente valore culturale. Tuttavia ognuna, per

essere soddisfacente, deve potersi realizzare in modo pieno e completo. L'esito

peggiore, la soluzione più infelice è la operazione interrotta a metà; il

progetto lasciato incompiuto; la visione perseguita con poca convinzione e

senza determinazione. La vera sfortuna di una città è la incapacità tecnica di

prefigurare uno scenario di spazi e di architetture ordinate e funzionali; è la

impreparazione politica ad organizzare una vita cittadina che sia armonica,

appagante, gradita. Questa sfortuna è la causa del degrado di Milano; è

all'origine della sua decadenza. La città è orfana tuttora di programmi di

sviluppo, priva di rigorosi limiti demografici, incapace di prevedere una crescita

equilibrata e graduale, carente di una visione lungimirante che ne regoli e

disciplini la espansione sul territorio.

Sotto l'aspetto della planivolumetria non esiste nessun piano di crescita concepito con chiarezza e proiettato a lunga scadenza. Milano si ingrandisce seguendo direzioni casuali e disordinate; una volta si allarga verso sud (Quartiere incompiuto di San Felice), una volta verso ovest (complesso in costruzione della Nuova Fiera), una volta verso nord (probabile lottizzazione dello Scalo Farini). Nonostante la condanna che da decenni i migliori urbanisti stanno rivolgendo allo sviluppo urbano definito “a macchia d’olio”, Milano continua imperterrita a crescere “a macchia d’olio”; ad allargarsi incessantemente in tutte le direzioni; ad ampliare progressivamente il suo perimetro; a sottrarre inesorabilmente terreni agricoli alla campagna per convertirli in aree di densa edificazione. Anche il Parco Agricolo Sud, magnifica iniziativa ambientale volta a salvaguardare l’unica fascia di territorio non ancora contaminata da lottizzazioni disordinate ed eterogenee, è seriamente minacciato da un progetto di espansione subdolo e pericoloso, destinato in futuro a diventare un brutto precedente difficile da contenere ed arrestare. Il centro medico IEO, situato ai margini del parco Agricolo nella periferia sud della città, prevede di ingrandirsi e di occupare estese porzioni di terra da coltivo. Sarà difficile in futuro, una volta realizzato l’ampliamento della rinomata Istituzione Sanitaria, impedire ulteriori espansioni urbane, fermare nuovi nuclei edilizi, vietare altri agglomerati di cemento; sarà quasi impossibile salvaguardare la ampia zona di verde oggi ancora tenacemente difesa e protetta alle porte di Milano.

Sotto l'aspetto della planivolumetria non esiste nessun piano di crescita concepito con chiarezza e proiettato a lunga scadenza. Milano si ingrandisce seguendo direzioni casuali e disordinate; una volta si allarga verso sud (Quartiere incompiuto di San Felice), una volta verso ovest (complesso in costruzione della Nuova Fiera), una volta verso nord (probabile lottizzazione dello Scalo Farini). Nonostante la condanna che da decenni i migliori urbanisti stanno rivolgendo allo sviluppo urbano definito “a macchia d’olio”, Milano continua imperterrita a crescere “a macchia d’olio”; ad allargarsi incessantemente in tutte le direzioni; ad ampliare progressivamente il suo perimetro; a sottrarre inesorabilmente terreni agricoli alla campagna per convertirli in aree di densa edificazione. Anche il Parco Agricolo Sud, magnifica iniziativa ambientale volta a salvaguardare l’unica fascia di territorio non ancora contaminata da lottizzazioni disordinate ed eterogenee, è seriamente minacciato da un progetto di espansione subdolo e pericoloso, destinato in futuro a diventare un brutto precedente difficile da contenere ed arrestare. Il centro medico IEO, situato ai margini del parco Agricolo nella periferia sud della città, prevede di ingrandirsi e di occupare estese porzioni di terra da coltivo. Sarà difficile in futuro, una volta realizzato l’ampliamento della rinomata Istituzione Sanitaria, impedire ulteriori espansioni urbane, fermare nuovi nuclei edilizi, vietare altri agglomerati di cemento; sarà quasi impossibile salvaguardare la ampia zona di verde oggi ancora tenacemente difesa e protetta alle porte di Milano.

Sempre sotto l'aspetto della forma urbana ci si domanda

quale figura architettonica, quale volto edilizio, quale struttura spaziale gli

amministratori abbiano deciso di adottare e di attuare. Desiderano avere una

città fatta di alti condomini? Di vertiginosi grattacieli? Di aree pubbliche

informi ottenute come superfici di risulta, ossia come zone residue fra un

volume costruito e l’altro? Il Piano Regolatore Generale recentemente approvato

e pomposamente denominato “Piano di Governo del Territorio” non dà nessuna

indicazione sullo sviluppo edilizio della città: non specifica dove essa debba

allargarsi, in che direzione espandersi, quali dimensioni assumere; e non

fornisce nessuna previsione sulla crescita socio-economica della popolazione:

quale tipo di industrie promuovere, come organizzare i servizi urbani, dove

dislocare le nuove attività, quali limiti imporre alla crescita demografica. La

stessa denominazione “Piano di Governo del Territorio”, che sostituisce la

precedente denominazione “Piano Regolatore Generale”, è una formula poco

chiara, distorta, non appropriata; ed induce a malintesi e confusioni. Come ci

illustra l’affresco gotico di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena

il Governo può essere cattivo o buono a seconda delle Regole che vengono

applicate; sono le Regole e ciò che esse impongono la vera e unica garanzia

capace di assicurare il rispetto delle leggi e di attuare il pensiero del

legislatore. La espressione “Piano Regolatore”, che significa “Piano delle

Regole”, implica certezza, obiettività, chiarezza, ed evita interpretazioni

incerte o equivoche. Al contrario la espressione “Piano di Governo” lascia

adito a molteplici e contrastanti applicazioni normative e non offre nessuna

garanzia di imparzialità. Soltanto quando esistono Regole certe e buone il

Governo sarà sano e stabile. Una ulteriore confusione lessicale, un’altra

imprecisione linguistica è contenuta nella parola “territorio”: essa indica

infatti sia l’area urbana propria della città sia l'area extra-urbana estesa

nei dintorni; e comprende sia la superficie costruita sia la distesa di campi

coltivati. Lo strumento urbanistico recentemente emanato e denominato “Piano di

Governo del Territorio” si limita a considerare l’area cittadina e non prende

in esame l’area della fascia extra-urbana. Così facendo il tanto esaltato Piano

del Territorio non contempla ciò che per convenzione si intende per Territorio,

non prende in esame l’estensione inedificata posta nei dintorni e al di fuori

del perimetro costruito. È un Piano mendace; un piano che si definisce del

Territorio ma che in realtà non si estende all’intero Territorio; copre le aree

urbane non le aree extra-urbane; disciplina il tessuto già costruito non la

campagna intatta e non ancora deturpata da lottizzazioni.

Si usa attribuire all’avidità dei costruttori la colpa

della crescita caotica, sregolata, selvaggia che ha deturpato la tradizionale

fisionomia di Milano. La vera colpa in realtà è da attribuire ai politici

Amministratori; a chi è responsabile dello sviluppo urbano; a chi ha il dovere

di padroneggiare ed incanalare nella giusta direzione le molteplici iniziative

private. E’ triste constatare che né le passate giunte di destra, né l’attuale

giunta di sinistra siano state capaci di formulare per la loro città un

programma di larghe ed illuminate vedute urbanistiche. L’Ente Pubblico, che

avrebbe il potere di contenere le spinte speculative e gli interessi dei

privati, rimane del tutto assente, muto, immobile. O per incapacità o per

connivenza il Comune non interviene e non indirizza la produzione edilizia

secondo criteri studiati ed approfonditi; non la controlla, non la guida, non

la contiene. La subisce, accondiscendente. La tollera, complice. La favorisce,

colpevole. Eppure nessuno chiede al Comune di ostacolare la attività di

imprenditori e di costruttori; attività di per sé benefica e salutare,

indispensabile per garantire la vita della città, per favorire la crescita

della popolazione, per offrire continue e molteplici occasioni di lavoro. Al

Comune si chiede soltanto (ma non è richiesta di poco conto) che quella in sé

benefica attività edilizia sia regolamentata e diretta verso gli obiettivi

indicati dagli strumenti urbanistici, purché tali strumenti siano redatti

nell’interesse della collettività e non soltanto a vantaggio di alcune

categorie privilegiate.

Colpevoli i politici e gli amministratori pubblici, ma

altrettanto colpevoli i committenti ed i finanziatori privati. In tempi passati

il Principe – che era contemporaneamente uomo politico, amministratore,

committente e finanziatore – sapeva a chi rivolgersi, conosceva da chi

servirsi, capiva quali erano i fornitori e gli artisti migliori. Lorenzo il

Magnifico non si faceva ritrarre dall’ultimo imbrattatele; sceglieva il maestro

Botticelli. In tempi passati Cultura e Potere procedevano insieme. Oggi sono

scissi, lontani, ostili. La Cultura è senza Potere, il Potere è senza Cultura.

Quanti hanno scelto di realizzare il progetto “City Life” sul terreno della

Fiera Campionaria, hanno preferito anteporre un gretto calcolo economico alla

qualità dei progetti presentati; hanno dato il premio al concorrente peggiore

ignorando ed escludendo la soluzione giudicata di maggiore pregio da parte dei

critici più seri. Quanti hanno commissionato e finanziato la carcassa metallica

accartocciata sul tetto della Nuova Fiera Campionaria possiedono denaro ma sono

privi di gusto, di sensibilità, di istruzione. Sono anche pessimi uomini

d’affari perché per un’opera che non è degna di accogliere dignitosamente chi

arriva ed entra in Milano (FOTO 14) sono disposti a pagare al progettista

parcelle salate e saldare al costruttore fatture costosissime.

|

| Foto 14 |

Alcune realizzazioni ultimate di recente sono

sufficienti a dimostrare la mancanza di una visione urbana chiara, lucida,

illuminata. Il complesso di Porta Garibaldi, trasformato oggi in un campionario

di grattacieli incoerenti e discordanti, se fosse stato progettato con

competenza e lungimiranza, avrebbe potuto svilupparsi intorno ad un imponente

asse cittadino. Tracciato sul prolungamento di viale Tunisia, e fatto terminare

contro l’edificio moderno della Stazione Garibaldi, questo asse urbano avrebbe

introdotto nell’area rimasta fino ad oggi semiabbandonata un percorso stradale

facilmente identificabile, un tracciato ordinatore di grande efficacia

scenografica. Niente di tutto ciò è stato né pensato né realizzato. Il

complesso di alti ed eterogenei fabbricati collocati disordinatamente

sull’area; il tracciato confuso e poco percepibile di strade in superficie o in

sottopasso; la stessa stazione ferroviaria interamente occultata ed emarginata

mentre avrebbe potuto diventare un decoroso fondale prospettico; gli esigui

lacerti e i miseri frammenti del poco verde superstite, pomposamente presentati

come parco sopraelevato; in conclusione tutto il complesso di Porta Garibaldi

può considerarsi un esempio di cattiva visione urbanistica, di pessima

progettazione urbana, di disegno cittadino pieno di presunzione ma povero di

idee (FOTO 15). La via di scorrimento veloce che oggi attraversa il complesso

di Porta Garibaldi nell'avvicinarsi alla Stazione Ferroviaria si abbassa

progressivamente di quota, fino a sprofondare e scomparire dentro una lunga

galleria sotterranea. Si può dire perciò che l’asse portante di tutto

l’intervento invece di rimanere ben visibile e facilmente percepibile ha scelto

di sottrarsi alla vista, di nascondersi, di fare naufragio: naufragio in senso

letterale se riferito all’inabissarsi della strada, naufragio in senso

metaforico se confrontato con la auspicata occasione urbanistica

irrimediabilmente perduta.

|

| Foto 15 |

Come manca per Milano una idea spaziale della città,

una visione della forma che si vuole dare allo spazio fisico in cui si vive

allo stesso modo manca una concezione di come organizzare la vita nella città,

di come fornire una gamma di servizi pubblici essenziali per una comunità

attiva e numerosa. Viabilità e trasporti, cultura ed istruzione, verde e

ricreazione, sono servizi primari, basilari, irrinunciabili eppure non ancora

adeguatamente predisposti e messi in funzione. In una grande città è necessità

fondamentale poter usufruire di un sistema di trasporti sicuro ed efficiente;

ma per realizzarlo occorre anzitutto fare una scelta preliminare e risolutiva:

decidere se sviluppare il trasporto pubblico o se favorire il trasporto

privato. La scelta non è né secondaria né indifferente: il trasporto pubblico

esige un certo tipo di investimenti, quello privato investimenti del tutto

opposti. Milano non ha sputo scegliere né per l’una né per l’altra soluzione:

da un lato fornisce un trasporto pubblico indegno di una metropoli europea (il

confronto con grandi capitali come Londra, Parigi, Vienna, è sufficiente a

rivelare le imperdonabili carenze dei mezzi pubblici milanesi), dall’altro lato

non offre al trasporto privato necessarie attrezzature ed adeguate

infrastrutture. Per poter usufruire di un buon trasporto pubblico occorre che

esso consenta di raggiungere senza esclusioni né omissioni tutti i luoghi della

città: la rete metropolitana milanese, la MM, non copre neanche un terzo

dell’area che dovrebbe servire; lascia privi di servizio larghe e numerose zone

del territorio urbano; offre a tutt’oggi soltanto scarse e insufficienti linee

sotterranee, mentre si sa che per raggiungere tutti i punti della città le

linee dovrebbero essere almeno dieci volte più numerose. Purtroppo le linee

esistenti non solo sono insufficienti , sono anche sotto-utilizzate. La carenza

di una rete completa, la mancanza di un servizio che sia esteso capillarmente

all’intera area urbana è un inconveniente molto più dannoso di quanto non possa

sembrare perché assomma due gravi e contemporanei svantaggi: da un lato le

linee mancanti sono un danno per tutte le zone della città che da quelle linee

non sono ancora servite; dall’altro lato le linee mancanti riducono e

compromettono l’uso e la potenzialità delle linee già esistenti; queste infatti

non possono essere impiegate come percorsi di transito intermedio

indispensabile per raggiungere altre linee della rete, proprio quelle tuttora

mancanti. Una persona priva di un braccio è molto più invalida di quanto non

appaia; il braccio mancante non solo rende impossibili tutti i movimenti

compiuti da quel braccio, ma impedisce anche tutti i movimenti che per essere

eseguiti richiedono l’uso dei due bracci impiegati insieme e

contemporaneamente.

A Milano il servizio di tram e di autobus ha una frequenza esasperatamente bassa; durante l’orario di lavoro si è costretti ad attendere parecchi minuti fra una corsa e l’altra: nelle capitali europee il tempo massimo di attesa non supera i pochi minuti. Gli orari notturni sono eccessivamente diradati; usare il trasporto pubblico dopo l’ora di cena significa rassegnarsi a lunghe attese sia alle fermate di superficie sia nelle stazioni delle linee sotterranee. Potenziare il trasporto pubblico significa prevedere investimenti non trascurabili; significa impiegare le risorse cittadine in quantità consistente e per periodi di lunga durata. La fornitura di nuove vetture, l’assunzione di nuovo personale, la costruzione di nuove infrastrutture sono tutte operazioni impegnative che incidono pesantemente sulle finanze della Municipalità. Occorre prevedere un piano di lunga scadenza; progettare tempestivamente le operazioni tecniche, programmare preventivamente le risorse finanziarie. Si è mai visto da parte del Comune di Milano affrontare seriamente questo compito così vasto ed impegnativo? Si è mai udito che gli uffici tecnici comunali abbiano iniziato un progetto completo ed esaustivo che contempli il futuro trasporto pubblico sia urbano che extraurbano? Si è mai venuti a conoscenza di un grafico esplicativo che indichi luoghi, tempi, finanziamenti necessari a realizzare le prossime linee di trasporto metropolitano? Ogni tanto occasionalmente e inaspettatamente si viene a sapere che è stata decisa la costruzione di un nuovo tronco di ferrovia sotterranea; un tronco denominato con colori vivaci e brillanti (viola, arancione, blu); ma difficile da inquadrare in quel piano generale di trasporti che a tutt’oggi è ancora mancante. Le aggiunte dei nuovi tratti di metropolitana sembrano calate casualmente dall’alto, senza un quadro di riferimento complessivo, senza una visione del trasporto cittadino prevista a lunga scadenza ed estesa a tutto il territorio. Ne consegue che alcune nuove linee vengono iniziate e poi interrotte, e lasciate incompiute per mancanza di finanziamenti adeguati. Manca una “Idea di città”, manca una previsione globale di quale debba essere il futuro sistema dei trasporti. Come in un organismo vivente la circolazione sanguigna è condizione primaria di sopravvivenza, così in un organismo urbano il movimento dei veicoli è premessa imprescindibile di funzionalità. Fermare il flusso del sangue significa la morte; non garantire il movimento dei veicoli provoca la paralisi.

A Milano il servizio di tram e di autobus ha una frequenza esasperatamente bassa; durante l’orario di lavoro si è costretti ad attendere parecchi minuti fra una corsa e l’altra: nelle capitali europee il tempo massimo di attesa non supera i pochi minuti. Gli orari notturni sono eccessivamente diradati; usare il trasporto pubblico dopo l’ora di cena significa rassegnarsi a lunghe attese sia alle fermate di superficie sia nelle stazioni delle linee sotterranee. Potenziare il trasporto pubblico significa prevedere investimenti non trascurabili; significa impiegare le risorse cittadine in quantità consistente e per periodi di lunga durata. La fornitura di nuove vetture, l’assunzione di nuovo personale, la costruzione di nuove infrastrutture sono tutte operazioni impegnative che incidono pesantemente sulle finanze della Municipalità. Occorre prevedere un piano di lunga scadenza; progettare tempestivamente le operazioni tecniche, programmare preventivamente le risorse finanziarie. Si è mai visto da parte del Comune di Milano affrontare seriamente questo compito così vasto ed impegnativo? Si è mai udito che gli uffici tecnici comunali abbiano iniziato un progetto completo ed esaustivo che contempli il futuro trasporto pubblico sia urbano che extraurbano? Si è mai venuti a conoscenza di un grafico esplicativo che indichi luoghi, tempi, finanziamenti necessari a realizzare le prossime linee di trasporto metropolitano? Ogni tanto occasionalmente e inaspettatamente si viene a sapere che è stata decisa la costruzione di un nuovo tronco di ferrovia sotterranea; un tronco denominato con colori vivaci e brillanti (viola, arancione, blu); ma difficile da inquadrare in quel piano generale di trasporti che a tutt’oggi è ancora mancante. Le aggiunte dei nuovi tratti di metropolitana sembrano calate casualmente dall’alto, senza un quadro di riferimento complessivo, senza una visione del trasporto cittadino prevista a lunga scadenza ed estesa a tutto il territorio. Ne consegue che alcune nuove linee vengono iniziate e poi interrotte, e lasciate incompiute per mancanza di finanziamenti adeguati. Manca una “Idea di città”, manca una previsione globale di quale debba essere il futuro sistema dei trasporti. Come in un organismo vivente la circolazione sanguigna è condizione primaria di sopravvivenza, così in un organismo urbano il movimento dei veicoli è premessa imprescindibile di funzionalità. Fermare il flusso del sangue significa la morte; non garantire il movimento dei veicoli provoca la paralisi.

Se invece di adeguare e potenziare il trasporto

pubblico il Comune decide di facilitare il trasporto privato, come avviene in

alcune città degli Stati Uniti e in particolare nella megalopoli di Los

Angeles, in tal caso gli investimenti comunali devono avere obiettivi del tutto

diversi; il danaro servirebbe non più a fornire nuove vetture, nuovo personale,

nuove attrezzature logistiche, ma a realizzare nuove arterie autostradali,

nuovi parcheggi a rotazione, nuove gallerie in sotto e sovrappasso, nuovi

percorsi di scorrimento veloce. Al momento attuale il Comune di Milano, così

come è carente nell’adeguare il trasporto pubblico, è anche inadempiente nel

facilitare il trasporto privato. Le deficienze sono gravi e numerose: semafori

poco coordinati e spesso mal temporizzati; durata delle luci troppo breve o

troppo prolungata; corsie ostruite da auto in sosta e quindi poco scorrevoli;

parcheggi in numero insufficiente e male distribuiti; incroci a più livelli

carenti o inesistenti; mancanza di un servizio stabile e permanente di polizia

urbana; come se il vigile, ora che il funzionamento dei semafori è tutto

meccanizzato, non abbia anche il compito di ammonire e multare i trasgressori,

di sorvegliare il flusso degli automezzi, di intervenire in casi di ingorgo; di

fornire chiarimenti a chi chiede informazioni; di dare aiuto ad anziani

insicuri o ad invalidi menomati quando devono attraversare pericolosi incroci

stradali.

La scelta fra adeguamento del trasporto pubblico oppure

facilitazione del trasporto privato è una scelta irreversibile e definitiva.

Una scelta che impegna, vincola, condiziona il futuro delle città; e che non

ammette alternative perché la realizzazione contemporanea dei due tipi di

trasporto non è né concepibile né attuabile sia per ragioni costruttive sia per

ragioni economiche: le opere e le infrastrutture necessarie ad un tipo di

trasporto sono di ordine particolare e specifico e quindi non usufruibili

dall’altro tipo; i finanziamenti necessari ad un tipo di trasporto esauriscono

le riserve di bilancio e quindi non restano disponibili per l’altro tipo.

Il traffico urbano è strettamente connesso con il

traffico extra-urbano. Non si risolve l’uno senza risolvere contemporaneamente

anche l’altro. Il tratto di autostrada compreso tra il casello di Rho ad ovest

di Milano e quello di Agrate ad est è costantemente ostruito. Il traffico misto

di autocarri ed automobili rimane bloccato per ore. Su quel tratto di strada si

sovrappongono quattro tipi di traffico del tutto diversi: uno internazionale

tra Francia ed Austria; uno nazionale fra Piemonte e Veneto; uno provinciale

fra Lombardia occidentale e orientale; uno locale tra periferia est e periferia

ovest della città. Possibile che in più di trent’anni le Autorità competenti,

non abbiano mai pensato di eliminare la irrazionale confluenza di tanti flussi

veicolari tra loro così diversi? La nuova strada Milano-Bergamo-Brescia

accorcia è vero il percorso in direzione di Venezia, ma non risolve il

persistente ingorgo sul tratto Rho-Agrate. È un’opera stradale del tutto

inutile; ed è anche nociva perché distrugge ampie porzioni di fertile campagna.

Eppure la soluzione del problema nel tratto Rho-Agrate non sarebbe difficile.

Esclusa la possibilità di allargare la sede stradale a causa del fitto tessuto

edilizio presente lungo entrambi i lati dell'attuale percorso non resta che

sovrapporre alla prima autostrada ormai antiquata una seconda di nuova

costruzione: gli autocarri continueranno a percorrere l’attuale corsia posta al

piano di città; le automobili transiteranno nella nuova interamente

sopraelevata. Sorgerebbero è vero molti problemi costruttivi all’incrocio con

gli esistenti viadotti sopraelevati; e sarebbe difficoltoso il tracciamento

delle rampe di salita e discesa nei punti di interscambio con le principali

arterie cittadine. Un buon progetto stradale tuttavia saprà superare queste ed

altre difficoltà. Chi possiede una “Idea di città” non può limitarsi a prendere

in esame i soli problemi cittadini, ma deve saper vedere al di là dei confini

strettamente urbani. L’imbottigliamento costante di veicoli pesanti e leggeri

nel tratto di autostrada Rho-Agrate rappresenta un problema apparentemente

extra-urbano ma in realtà pesantemente dannoso anche per la città.

Per anni è rimasto insoluto il grave problema delle

auto domenicali al rientro dalla Brianza. Sulla

superstrada Milano-Lecco tre semafori allineati appena fuori Monza a

breve distanza l’uno dall’altro provocavano lunghe, estenuanti, interminabili

code: le auto rimanevano bloccate ed immobili per ore. Il problema è stato

recentemente risolto con la costruzione di un lungo sottopasso interrato. Ci

sono voluti trent’anni per ideare ed attuare questa semplice ed elementare

soluzione: trent’anni di tempo sciupato, di inquinamento crescente, di

estenuante logorio psichico per i viaggiatori di ritorno dalla giornata di

svago. Se l'Amministrazione cittadina avesse avuto una vera “Idea di città” e

si fosse preoccupata del benessere dei cittadini avrebbe difeso la loro

giornata di ricreazione; avrebbero tutelato il loro prezioso e meritato tempo

libero. Non sarebbe rimasta cieca ed ottusa, inerte ed insensibile di fronte a

disfunzioni così vistose come quella tuttora esistente nel tratto Rho-Agrate,

oppure come l’altra prolungatasi per anni sulla superstrada Milano-Lecco.

In questi giorni gli ingorghi lamentati fuori Milano si

stanno ripetendo con intensità altrettanto drammatica anche nel centro della

città. Dopo la sconsiderata chiusura del traffico di Piazza Castello. tutti i

veicoli che prima vi transitavano hanno dovuto dirottare in Foro Bonaparte; con

il risultato che lungo questo percorso vi è una permanente stasi del traffico

mentre in prossimità di Piazza Cairoli si verificano costanti e lunghe code.

L’Assessore addetto al traffico non ha previsto il guasto che avrebbe causato

la irresponsabile chiusura di una importante strada centrale (FOTO 16)? Non ha

valutato il contraccolpo provocato sul restante traffico cittadino da una

violenta modifica della viabilità principale? Dove sta l’"Idea di

città"? Cioè di organismo che può essere tenuto in vita soltanto da una

circolazione scorrevole, fluida, agevole?

|

| Foto 16 |

Milano si estende tutta in pianura: è una città che si

presta all'uso di biciclette. Da anni le poche piste ciclabili sono rimaste

interrotte, incomplete, non utilizzate. La maggior parte delle strade è

tutt'ora sprovvista di piste ciclabili. Per non essere travolti delle

automobili che sfrecciano e li sfiorano i ciclisti salgono sui marciapiedi ed

investono i pedoni. La colpa dell'infrazione tuttavia non va attribuita alla

loro indisciplina ma alla colpevole inadempienza del Comune. Una “Idea di

città” cosciente e responsabile non obbliga gli abitanti ad incerte e

pericolose acrobazie ciclistiche; non li costringe a ricercare espedienti di

guida per difendere propria incolumità. Prende in esame il problema, lo

affronta, lo risolve. Tracciare una linea verniciata che separi la corsia delle

biciclette da quella delle automobili non è operazione complessa. È invece

complesso nelle strade tortuose e strette del centro affiancare e far

coesistere il transito di auto in parallelo al percorso delle biciclette. Che

aspetta il Comune ad affidare a professionisti competenti il progetto non

facile ma urgente di una rete ciclabile sicura, agevole, estesa all'intera

città?

Se nella politica urbanistica del Comune si constata la

totale assenza di una "Idea di città", e quindi la scoraggiante

incapacità di prendere decisioni conformi a quella idea, è triste dover

riconoscere che anche in altre città, sia di vecchia data sia di nuova

fondazione, sia insediate da secoli nel Vecchio Continente, sia sorte di

recente nei Continenti emergenti, l’"Idea di città" che va affermandosi

è sconcertante e deludente. Milano, volendosi adeguare rapidamente alle altre

città del mondo, si è gettata un’orgia di grattacieli stravaganti ed

acrobatici: alcuni presso il casello autostradale di Rho sono tanto inclinati

da apparire sul punto di crollare (FOTO 17); altri sul terreno della ex-Fiera

Campionaria hanno l'aria di scatenarsi in una danza indemoniata (FOTO 18): uno

avvitato su sé stesso sembra imitare le contorsioni di un acrobata; un altro

ripiegato e curvo sembra soccombere sotto il peso di una enorme gobba; un terzo

rigonfio come un gigantesco pneumatico ricorda la pubblicità dell'uomo

Michelin. Di fronte alla Stazione di Porta Garibaldi ve ne è uno che perde la

pelle come un ciclopico rettile in periodo di muta, e drizza verso il cielo un

turgido pleonastico pungiglione (FOTO 19). La grottesca rassegna non è altro

che il campionario di ciò che sta avvenendo in tutto il mondo civilizzato (o

meglio imbarbarito). Un mondo in cui l’“Idea di città” si è o perduta o

involgarita.

|

| Foto 17 |

|

| Foto 18 |

|

| Foto 19 |

E intanto nelle capitali storiche dei vari continenti

le tracce del passato vengono sistematicamente rase al suolo; Ad Istanbul sono

scomparse le vecchie abitazioni in legno dal pittoresco stile balcanico; a

Singapore vengono demoliti quartieri ottocenteschi occupati da eleganti case

coloniali; in Cina si procede alla distruzione di secolari residenze popolari;

a Parigi interi isolati sono abbattuti e sostituiti da ingombranti, grevi,

sproporzionati volumi moderni; a Bruxelles l’eccezionale ed unico campionario

di case “liberty” è ormai quasi interamente scomparso. La città del futuro

sembra modellata per soddisfare una umanità di provenienza spaziale non più di

origine terrena; sembra destinata ad accogliere esseri calati da pianeti

siderali non più nati nel nostro globo terraqueo; sembra concepita per essere

abitata da asettici robot, dimentichi di ogni memoria storica e sprovvisti di

ogni calore umano. Tuttavia non vi è motivo di disperare. Come dopo

l'apocalisse del Diluvio Universale e dopo il fallimento della Torre di Babele

l'umanità sopravvissuta ha continuato ad esistere e a creare, così dopo la

minaccia dell’era atomica, dopo il naufragio delle Tradizioni, dopo il disinteresse

per la Storia, l’uomo del futuro riscoprirà gli eterni valori umanistici,

rivendicherà la sua insopprimibile aspirazione estetica, continuerà a

progettare nuovi insediamenti urbani, e dimostrerà, così facendo, che

l'"Idea di città" non è destinata a morire.

Elenco delle foto:

Mileto. Idea

di antica città democratica. Abitazioni dei cittadini tutte uguali; soltanto

luoghi pubblici messi in evidenza 1. Agorà, 2. Tempio, 3. Stadio, 4. Teatro

Roma. Idea

di antica città autoritaria. Abitazioni dei cittadini non tutte uguali:

"domus" per ricchi, "insule" per poveri. I Fori Imperiali,

imponenti luoghi del Potere, primeggiano nel centro della città 1. Mercati

Traianei, 2. Foro di Traiano, 3. Foro di Augusto, 4. Foro di Cesare, 5. Foro di

Nerva

Ferrara. Idea

di città medioevale retta da una diarchia autocratica: Potere feudale nel

Castello, Potere ecclesiastico nella Cattedrale. 1. Castello Estense, 2.

Cattedrale

Siena. Idea di città

medioevale retta da una diarchia democratica: Potere popolare nel Palazzo

Pubblico, Potere ecclesiastico nella Cattedrale. 1. Palazzo pubblico, 2.

Cattedrale

Versailles.

Idea di città barocca. Assolutismo monarchico: vie principali convergenti nel

luogo del Potere unico e autoritario; popolazione urbana tenuta distante dalla Reggia.

1. Reggia

San Pietroburgo. Idea di città barocca. Assolutismo cesareo. Vie principali convergenti

nel luogo del Potere unico ed autoritario; popolazione urbana insediata in

vicinanza del Palazzo dello Zar. 1. Ammiragliato

Roma. Idea

di città barocca, Piazza del Popolo. Assolutismo confessionale: vie principali

convergenti nei luoghi del Potere. Potere clericale: Chiesa di S. Maria del

Popolo; Potere monacale: Convento degli Agostiniani. 1. Piazza del Popolo, 2.

Convento Agostiniani, 3. Chiesa S. Maria del Popolo

Milano. Idea

di città pseudo-monumentale, Piazza Piemonte. Assolutismo contraffatto: vie

principali convergenti nel luogo di un Potere inesistente. 1. Piazza Piemonte

Washington.

Idea di moderna città democratica. Sedi dei Poteri collegate da strade

convergenti ed incrociate; rapporti fra i Poteri assicurati da relazioni

intrecciate e complementari. 1. Campidoglio, 2. Casa Bianca, 3. Biblioteca

nazionale, 4. Parco Lincoln

Genova. Via

Garibaldi: passeggiata di soli ricchi

Torino.

Quartiere Falchera: disgregazione della città tradizionale: scomparsa di

strade, piazze, viali, incroci

Milano.

Piazza Gae Aulenti: spazio algido e scostante

Milano.

Piazza San Alessandro: spazio cordiale ed accogliente

Milano.

Nuova Fiera Campionaria: gigantesco rottame accartocciato sulla copertura

Milano.

Quartiere Garibaldi: occasione urbanistica perduta. 1. Stazione ferroviaria

Garibaldi, 2. Asse viario naufragato

Milano.

Piazza Castello e Foro Bonaparte: percorsi gemelli e complementari. 1. Piazza

Castello, 2. Foro Bonaparte, 3. Largo Cairoli

Rho.

Grattacieli pendenti. Per evitare il crollo costi esorbitanti

Milano.

Grattacieli alla Fiera Campionaria. Danza di tre indemoniati.1. Grattacielo

ritorto, 2. Grattacielo gobbo, 3. Grattacielo rigonfio

Milano. Grattacielo

a Porta Garibaldi. Fronte sfogliato come gigantesca squama.

NOAM CHOMSKY

|

| Noam Chomsky |

IL BASTONE DI WASHINGTON

“L’aggressione è il supremo crimine internazionale che differisce

dagli altri crimini di guerra in quanto contiene in sé il

male accumulato dall’intera guerra” (dagli atti del Processo di Norimberga). L’invasione

dell’Iraq da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna è stata un esempio da manuale

di ciò che è un’aggressione. Gli apologeti della guerra invocarono nobili intenzioni,

cosa irrilevante anche se i motivi erano sostenibili. Ai tribunali della

Seconda guerra mondiale non importava un accidenti che gli imperialisti

giapponesi volevano portare un “paradiso in terra” ai cinesi che stavano

massacrando, o che Hitler nel 1939 inviò truppe in Polonia per difendere la Germania

dal “terrorismo selvaggio” dei polacchi. Abdel Bari Atwan, editore di un sito

web panarabo, osserva che “il principale fattore, responsabile del caos attuale

in Iraq, è l’occupazione USA/Occidentale e il sostegno arabo ad essa. Qualsiasi

altra affermazione è fuorviante e mira a distogliere l’attenzione da

questa verità.” Irak. In una recente intervista al programma televisivo di Moyers & Company, lo

specialista in questioni irachene Raed Jarrar ha delineato ciò che noi, in Occidente, dovremmo sapere. Come

molti iracheni, Jarrar è mezzo sciita e mezzo sunnita, ma prima dell’invasione

a malapena conosceva l’identità religiosa dei suoi parenti perché “la

differenza etnico-religiosa non faceva parte della coscienza nazionale”.

Jarrar ci ricorda che “questa

lotta settaria che sta distruggendo il paese, è chiaramente iniziata con

l’invasione degli Stati Uniti e con l’occupazione. “Gli aggressori hanno

distrutto “l’identità nazionale irachena rimpiazzandola con identità etniche e confessionali”,

operazione iniziata immediatamente dopo che gli Stati Uniti istituirono un

governo basato su identità etniche, una novità per l’Iraq. Ormai, sciiti e

sunniti sono acerrimi nemici, grazie al bastone brandito da Donald Rumsfeld e Dick

Cheney (rispettivamente l’ex segretario della Difesa e vice presidente durante

l’amministrazione di George W. Bush) e da altri come loro, che non capiscono

altro se non violenza e terrore, e che hanno contribuito a creare conflitti che

affliggono la regione, ora a brandelli.

Afghanistan. La rinascita dei talebani in Afghanistan.

La giornalista Anand Gopal

spiega le ragioni del suo straordinario libro, No Good Men Among the Living: America, the Taliban, and the War through

Afghan Eyes [Nessun buono tra i vivi:

Stati uniti, il talebano e la guerra vista con occhi afghani]. Nel 2001-2002,

quando il bastone degli Stati Uniti colpì l’Afghanistan, gli outsider di

al-Qaeda si dileguarono e i talebani si dissolsero.

Molti scelsero, come da

tradizione, di accomodarsi dalla parte dei conquistatori. Ma Washington era

alla disperata ricerca di terroristi da schiacciare. Gli uomini forti, che si

imposero come governanti, ben presto scoprirono che

potevano sfruttare la cieca ignoranza di Washington e attaccare i loro nemici,

compresi quelli che collaboravano con entusiasmo con gli invasori americani. Ben

presto il paese si ritrovò governato da signori della guerra senza scrupoli

mentre molti ex talebani, che avevano cercato di entrare nel nuovo ordine,

ricrearono l’insurrezione.

Libia.

Più tardi il bastone è stato

raccolto dal presidente Obama per “condurre da dietro le quinte” la distruzione

della Libia. A marzo del 2011, durante la rivolta (o primavera araba) contro il

leader libico Muammar Gheddafi, il Consiglio di sicurezza dell’Onu approvò la

risoluzione 1973, chiedendo “un cessate il fuoco, la fine della violenza e di

tutti gli attacchi e gli abusi sui civili”.

Il triumvirato imperiale

-Francia, Inghilterra, Stati Uniti- decise all’istante di violare la risoluzione, trasformandosi nella forza

aerea d’appoggio ai ribelli e intensificando la violenza. Il loro intervento è

culminato nell’assalto al rifugio di Gheddafi a Sirte, città che lasciarono

“completamente devastata”, secondo testimoni oculari della stampa britannica:

“reminiscenza delle scene più truci di Grozny, verso la fine della sanguinosa

guerra della Russia in Cecenia”. A costo di tanto sangue il triumvirato

raggiunse il suo obiettivo di cambiare il regime, in violazione dei suoi

pietosi pronunciamenti.

L’Unione Africana si oppose

fermamente all’assalto del triumvirato in Libia. Come informò Alex De Waal,

della rivista britannica International Affairs, la UA aveva proposto un cessate

il fuoco e una “road map” per l’assistenza umanitaria, per proteggere i

migranti africani (molti dei quali sono stati uccisi, i più fortunati espulsi)

e altri cittadini stranieri, nonché la richiesta di riforme politiche per

eliminare “le cause della crisi”, stabilire un “governo ad interim per arrivare

ad elezioni democratiche”. All’inizio la proposta della UA fu accettata da

Gheddafi, ma disdegnata dal triumvirato, che “non era interessato ad un vero

negoziato” scrisse De Waal.

Il risultato è che la Libia è

ormai lacerata dalla guerra tra milizie, mentre il terrore jihadista si è scatenato in gran parte

dell’Africa insieme ad una marea di armi, arrivando anche in Siria.

Congo.

Esistono evidentissime prove

delle conseguenze di tale politica del bastone. Prendiamo la Repubblica

democratica del Congo, ex Congo Belga, un grande paese ricco di risorse -e con

una delle peggiori storie dell’orrore contemporaneo. Aveva avuto una

possibilità di sviluppo dopo l’indipendenza nel 1960, sotto

la guida del primo ministro Patrice Lumumba. Ma l’Occidente non voleva nulla di

tutto questo. Il direttore della Cia, Allen Dulles, a proposito di Lumumba

disse “La sua rimozione deve essere un obiettivo urgente e primario” dei

servizi segreti, soprattutto perché gli investimenti statunitensi nel paese

erano considerati in pericolo a causa di documenti interni che parlavano della presenza di

“nazionalisti radicali”. Sotto la supervisione di ufficiali belgi Lumumba fu assassinato,

realizzando il desiderio del presidente Eisenhower che gli aveva augurato “di cadere

in un fiume pieno di coccodrilli”. Il Congo fu consegnato al favorito degli

Stati Uniti, il dittatore sanguinario e corrotto Mobutu Sese Seko, e da lì

l’attuale naufragio di ogni speranza africana.

Centro America. In luoghi più vicini è più difficile chiudere gli

occhi sulle conseguenze del terrorismo

di Stato di Washington. Oggi regna la preoccupazione

dell’esodo dal Centro America di bambini

che stanno inondando gli Stati Uniti. Il “Washington post” informa che

questi piccoli migranti arrivano “in gran

parte da Guatemala, Salvador e Honduras”, ma non dal Nicaragua. Perché? Può essere

perché quando il bastone di Washington colpiva la regione, negli anni ’80, il Nicaragua era l’unico paese

che poteva contare su un esercito per difendere la popolazione dai terroristi inviati dagli Stati

uniti, mentre negli altri paesi i terroristi che devastavano la popolazione erano gli eserciti addestrati

ed equipaggiati da Washington?

Il presidente Obama ha

proposto una soluzione “umanitaria” alla tragica migrazione: una deportazione

più efficiente. Vi viene in mente qualche alternativa?

Le multinazionali.

Sarebbe ingiusto però omettere

quanti esercitano il “potere soft” nel ruolo del settore privato. Un esempio significativo

è la decisione di Chevron di abbandonare il suo tanto pubblicizzato programma di

energie rinnovabili, perché i combustibili fossili sono molto più redditizi. ExxonMobil

a sua volta ha annunciato, dalle pagine del Bloomberg Businessweek , che “il

suo obiettivo di usare il laser sui combustibili fossili è una buona strategia,

indipendentemente dal cambio climatico, perché il

mondo ha gran bisogno di energia e significative riduzioni di carbonio sono

molto improbabili”. È quindi un errore ricordare ai lettori, giorno dopo giorno,

la sentenza di Norimberga. L’aggressione non è più considerata il “crimine internazionale

supremo”, non si può mettere a confronto con il suo costo -in termini di distruzione

della vita di generazioni future- se l’obiettivo è quello di

ottenere guadagni sempre maggiori oggi.

(Trad. per Odissea di Martha Barry)

CHRISTIAN

ECCHER

|

| Christian Eccher |

TRITTICO

DALLA GEORGIA

(come una sinfonia)

Reportage

Strada

militare della Georgia (andante sostenuto)

La strada statale

M3, meglio conosciuta come Strada Militare della Georgia, è un nastro d’asfalto

a due corsie sconnesso e corroso dal gelo; collega Kazbegi (il nome ufficiale è

in realtà Stepantsminda), il primo grande centro urbano georgiano per chi venga

dalla Cecenia, a Tbilisi. Prosegue poi verso la capitale armena Jerevan. I

margini polverosi della corsia di destra sono costellati di Tir e camion con

targhe russe, turche e armene che rimangono immobili e aspettano la notte per

passare la frontiera, quando il traffico automobilistico è meno sostenuto e le

attese alla dogana sono più brevi. Trasportano frutta, verdura e metalli destinati

al mercato russo ed europeo. La colonna di camion è una fila interminabile,

lunga fino alla paura, che talvolta comincia già alle porte di Tbilisi. Se i

Tir si mettessero in movimento all’improvviso, tutti insieme, bloccherebbero

immediatamente la M3, che è una delle arterie più importanti del Caucaso. In

territorio georgiano, la M3 si snoda fra i fondovalle dei fiumi Tekhena e

Aragvi, dominati dal picco del Monte Kazbek, alto più di 5000 metri. Nelle

giornate limpide, la forma tozza del Kazbeg è visibile anche dal centro di

Tbilisi. Formatosi contemporaneamente alle Alpi, il Caucaso è il prodotto della

collisione fra la placca tettonica euroasiatica e quella araba, che milioni di

anni fa chiuse in una morsa fatale il mare Tetide. Lo spartiacque meridionale

del Caucaso è aspro e brullo, anche a quote relativamente basse. Quello

settentrionale invece, in territorio russo, ha pendii più morbidi e boscosi; in

corrispondenza della zona di subduzione, lì dove a grande profondità le rocce

della placca araba si insinuano sotto quelle della placca euroasiatica, ci sono

dei piccoli vulcani. Anche il Kazbeg può essere considerato un vulcano, anche

se inattivo: il magma non raggiunge mai la superficie e non c’è alcun rischio

che la sommità del monte esploda ed erutti lava. Intorno alla vetta ci sono

però fuoriuscite di acqua calda, che nel 2002 hanno causato lo slittamento