L’ANNIVERSARIO

ADAMO CALABRESE

L'IMMORTALITA' DELLA NEVE

Hamelin, che disegnava paesaggi con boschi e castelli per l’illustrazione di fiabe, faceva la punta alle matite davanti alla finestra ed ogni tanto alzava gli occhi guardando scorrere la sua vita. Era l’inizio dell’inverno e c’era già stata qualche nevicata, subito sciolta in pioggia.

FRANCO DIONESALVI

ADELE

DESIDERI

Il

poeta perseguitato

Ars

amandi

Poesia

civile

L’ultimo

canto del tossico

La

puledra previdente

Il

pastore metafisico

Il genio incontentabile

Effetti sismici

Tragedia del falegname

GIUSEPPE DE VINCENTI

IN MEMORIA DEL PADRE

LEONARDO NOBILI

DARIO PERICOLOSI

STEFANO RAIMONDI

Dalla raccolta inedita:

È uscito in traduzione italiana, un libro piuttosto corto (128 pagg., 14 euro) del francese Philippe Forest “Anche se avessi torto” che ancora non ho letto, da di cui so qualcosa grazie a una nota di Elisabetta Rasy uscita su “Il Sole 24Ore”. Partiamo da Freud che nel 1917 pubblicò “Lutto e melanconia” nel quale descrive quel che dovrebbe essere il lavoro -o elaborazione- del lutto.

[ ¹Il Dizionario “Il Morandini”, annuario critico sui film della stagione è compilato con la collaborazione della figlia Luisa, ma porta ancora il nome della moglie Laura. Nota di A. G.]

“Pasolini poeta”

LISA ALBERTINI

Rosario, in distinto abito nero si muove grossolano, parlando forte e sconnesso sulla strada bianca di luce. Tra due file di case basse e quadre, nel giallo polveroso di terra. Guarda, dietro gli occhiali a specchio, ogni raro passante. Gli si rivolge, gesticola, sembra aggredirlo. Nel suo intimo, tuttavia, non vi è protervia. Dice parlando a caso, sparando al sole. Lo guardano di rimando, gli occhi s'interrogano, chiedendo tranquillità.

ANNALISA BELLERIO

TOMASO KEMENY

IL MITO DELLA “NUOVA” AZIONE POETICA

Una forma oscura s’è staccata dal disegno di un muro scrostato e ha cominciato a camminare per la città. E più cammina e più cresce fino a diventare un gigante: la testa, il collo, le spalle, sopra i tetti delle case, il busto e le gambe tra le strade. Con le mani prende i passanti, le automobili, i tram e li scaglia. Prende un cane. Il cane lo morde e lui lo schiaccia tra le dita, fino a fargli uscire gli occhi dalle orbite,

i denti dalle gengive.

Un luogo comune solidamente radicato nella sinistra, rivoluzionaria e non, vuole l’azione politica di Breton e dei suoi amici dilettantesca e superficiale. Per confutare il pregiudizio e documentare fino a che punto la loro attività fu ragionata e aderente alle necessità di una prassi autenticamente rivoluzionaria basta seguire la cronaca degli eventi. Si vede allora come il surrealismo, lungo l’arco di ben quarant’anni, sia stato autorevolmente presente in tutti i momenti chiave -piccoli o grandi che fossero- della storia contemporanea con prese di posizione chiarificatrici. Nessun altro movimento culturale può rivendicare una tale continuità di interventi politici, altrettanto lungimiranti e su un periodo di tempo così lungo. Il sogno a occhi aperti dei surrealisti non fece mai perdere loro di vista la realtà nella quale lottavano.

"Odissea" è grata al poeta Giulio Stocchi che nonostante la sua drammatica

situazione di salute, come si può leggere in questa tremenda lettera agli amici

che ci ha fatto pervenire, non ha voluto far mancare la sua voce per il I anniversario

dell'edizione in Rete del giornale. E' proprio con questo scritto di Stocchi che apriamo

la pubblicazione dei 100 testi d'autore per "Odissea".

*** ***

*** ***

MARIA CARLA BARONI

LIVIA CORONA

OMAGGIO FOTOGRAFICO A MILANO

|

| La bacheca della Biblioteca Sormani con la locandina di "Odissea (27 settembre 2013) |

|

| Max Luciani (a sinistra) Angelo Gaccione (a destra) |

Nell’estate

del 2013 “Odissea” cartacea compiva 10 anni di vita.

Il 27 Settembre di quello stesso anno, alla presenza di

tanti amici

e collaboratori, in una Sala del Grechetto della

Biblioteca Sormani

di Milano bella piena, un incontro pubblico tirava le

somme di quella

esperienza, e decideva di passare ad una nuova fase: dal

cartaceo alla Rete;

da Gutenberg a Bill Gates, come avevamo titolato la prima

pagina dell’ultimo

numero, con la lettera ai lettori che abbiamo poi riprodotta

sulla prima pagina

dell’edizione on line. In quell’incontro, presero la

parola diversi amici:

dal filosofo Fulvio Papi al filosofo Gabriele Scaramuzza;

dal saggista e scrittore

Giovanni Bianchi al saggista e critico d’arte Giorgio

Colombo, dal filosofo

Roberta De Monticelli al sociologo Nando Dalla Chiesa.

Tante anche le testimonianze

di affetto, i messaggi, le presenze qualificate in quella

Sala.

Dalla Chiesa, che intervenne subito dopo il direttore

Angelo Gaccione, accolse la

decisione di quel passaggio con molto entusiasmo, e

predisse un’espansione esponenziale

di contatti e di lettori a seguito dell’immissione in

Rete del giornale. Cosa che è davvero

e fulmineamente avvenuta, sia per la disponibilità di “Odissea”

a sostenere tutte le battaglie

civili e culturali possibili come aveva fatto con l’edizione

cartacea, sia per la sua autorevolezza

morale che ne fa un punto di riferimento e di vicinanza

ideale per gli strati sociali e culturali

più diversi. Ora siamo qui a festeggiare un altro

anniversario: il primo di “Odissea” in Rete,

testata rossa come il suo appassionato rosso cuore. In

questo primo anno gli scritti ospitati sono stati tantissimi (solo la prima

pagina ne ha ospitati circa 500) e i contatti sono diventati decine di

migliaia. Probabilmente sono cambiati i lettori, altri se ne sono aggiunti e

sicuramente il mezzo

virtuale della Rete è molto diverso dallo strumento

cartaceo. In più, concepito come strumento

di Rete, “Odissea” ha finito per svolgere, accanto alla

funzione di analisi e riflessione a più lungo termine che aveva già, anche una

funzione tipica del quotidiano. Da questo punto di vista è incredibile la

quantità di materiale che arriva dalla società civile, dai movimenti sociali e

dagli ambienti culturali. “Odissea” ha sempre sostenuto questa ricchezza e

questa pluralità e continuerà a farlo. Sarà sempre dentro la conflittualità

dialettica, fuori dagli intrighi di potere che combatterà, e in prima fila per la difesa dell’etica pubblica e degli

interessi collettivi. Più di un amico ha segnalato che fra i meriti di “Odissea”,

c’è quello di aver messo al centro della sua azione, la moralità pubblica; per

noi è un motivo di orgoglio e di onore, soprattutto in anni di degenerazione

etica della politica. È un compito che ci siamo assunti e a cui non verremo

meno. “Odissea” continuerà ad essere la coscienza critica e morale della

Nazione, ai lettori chiediamo di essere solidali e di difendere assieme a noi

queste ragioni.

Angelo Gaccione

CENTO AUTORI PER ODISSEA

DON LUIGI CIOTTI

DON LUIGI CIOTTI

FULVIO PAPI

|

| Fulvio Papi |

NOBILTÀ DELLA POLITICA

E BENE PUBBLICO

Quando

(raramente) capita di ascoltare alla tivù un dibattito politico si ha

l’impressione che i limiti del lessico e le modalità dell’argomentazione,

ovviamente dal punto di vista formale, non siamo molto lontani dalle

discussioni dei giornalisti sportivi intorno a una partita di calcio. Se si fa

eccezione del mio caro e vecchio amico Cacciari, filosofo autore di opere che

hanno avuto una loro sicura importanza nella nostra cultura, che ha l’aria di

un principe stizzito e costretto (perché mai?) a discutere con i suoi bovari

sul rendimento del latte del suo parco mucche. Tuttavia poiché, in ultima

analisi, è sempre il campo oggettivo del discorso, il suo sedimento, le sue

regole e i suoi fini, a orientare la modalità del linguaggio, è obbligatorio

dire che è la forma attuale della politica a dettare implicitamente le forme

dell’argomentazione, il suo tesoro informativo e il suo desiderio di una

comunità vincente.

Uno storico di grande valore disse recentemente che al

tempo di Luigi XIV gli intellettuali erano tutti dalla sua parte. Se non ci si

rendesse conto che la proposizione aveva uno scopo divulgativo, si potrebbe

discutere sulle parole, ma sarebbe una chiacchiera vana, perché l’essenziale è

ampiamente condivisibile. Un discorso a parte si dovrebbe fare per gli autori

di filosofia politica che soprattutto facevano tesoro della loro cultura

classica, è certo però che il teatro del “grande secolo”, così come la poesia,

le opere letterarie, la pittura, come la filosofia, che, nel sapere culturale,

abbandonava del tutto le modalità della logica aristotelica, e nel campo

religioso apriva spazi per una interiorità individuale, non avevano niente a

che fare con un discorso che sfiorasse la legittimità del potere assoluto del

re. C’era certamente il problema dell’efficacia di quei corpi intermedi che già

Montaigne considerava positivamente nella sua Bordeaux, ma che lo stato si

identificasse con la centralità regale era un’opinione comune come quella che,

a livello astronomico, considerava la luna come appartenente all’universo. Un

pensiero non cambia se non c’è una ragione materiale che con la scoperta della

sua forza non muti un equilibrio concettuale. Non è ovviamente la stessa cosa a

livello epistemologico quanto muta un paradigma scientifico, attraverso

processi molto complessi teoricamente e socialmente rispetto al livello

politico quando una realtà sociale, squilibrata rispetto all’ordine esistente,

fa valere i propri scopi come diritti oggettivi e legittimi che, sia a livello

concettuale che a livello delle istituzioni politiche, devono venire

riconosciuti dal potere politico.

|

| Angelo Gaccione e Fulvio Papi |

La storia dell’equilibrio

politico in Inghilterra tra potere regale e potere del parlamento, il “compromesso”

di Locke come spesso si dice, deriva da una conflittualità storica che segna il

passaggio dallo stato assoluto allo stato moderno che, in forme diverse, si

articola sui famosi tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. I quali

poteri, come stancamente si ripete, non furono teorizzati da Montesquieu, ma

indicati da Montesquieu come migliore sistema politico raggiunto nella situazione

inglese. Anche se il potere giudiziario non doveva essere tanto ben costruito,

se Bentham si pose il problema della sua

riforma. Ora qui, proprio per i limiti del discorso, non è possibile

seguire le vicende delle varie formazioni dello stato moderno, dove “politico”

è l’atteggiamento dei discendenti americani dall’antica emigrazione nei

confronti della corona inglese, sino alla guerra. Politico fu il potere del

discorso filosofico intorno ai diritti naturali dell’uomo nei confronti del

diritto divino conferito al potere regale. Questa tesi di Furet, quanto alla

Francia, è stata criticata, ma è certamente il momento storico in cui la teoria

filosofica diventa un diritto politico. Altrimenti che cosa faceva Hegel a Tübingen

con il suo albero della libertà?

Perché vi sia politica nella

modernità occorre sempre che una solidarietà sociale, oppure con lessico

filosofico, vi sia un soggetto storico che a livello simbolico rappresenti i

propri diritti, e, a livello pratico si impegni per la loro realizzazione: l’alleanza

tra proletariato, intellettuali socialisti e rappresentanza parlamentare fu l’asse,

almeno europeo, della politica tra Ottocento e Novecento che poteva condurre a

una forma elevata di civiltà. Dico “poteva” perché l’idea che nel 1914 vi sia

stato il suicidio dell’Europa è condivisa ormai in un’area più vasta che non

era quella della letteratura “asburgica”. Poi i 60 milioni di morti come

prosecuzione della prima guerra mondiale in un altro conflitto (1939-1945), le

stragi criminali dei regimi totalitari e razzisti. E poi, ancora la nostra

storia, molto complessa e da studiare analiticamente ma purtroppo spesso

oggetto solo di chiacchiere da mercato editoriale. Domandiamoci, solo qual è il

tema dominante di questa vicenda.

Già i deputati del parlamento

inglese del 1930 sostenevano che la pressione degli interessi economici sul

legislativo, rendeva molto difficile l’esercizio politico. Prendo questo

piccolo esempio sostanzialmente per mostrare come non sia un’assoluta novità

storica il fatto che l’estensione dei

poteri economici, produttivi, di mercato, finanziari, diventino elementi

fondamentali che entrano in relazione diretta con il potere politico, anzi sono

molto spesso la forza obiettiva che seleziona l’élite politica. Ho detto

precedentemente che, nella modernità, occorre l’energia sociale di un soggetto

che si autoriconosce, per dare un volto all’azione politica. Oggi una proposizione

siffatta non è vera.

L’espansione del potere

economico ha certamente i suoi operatori (spesso privilegiati non solo senza

merito ma con gravissime colpe comuni alla loro ingordigia), ma appare più

simile alla metafora di una macchina (ho trovato la metafora nei Nobel dell’economia)

che detta le sue leggi agli operatori, di quanto non assomigli a quella volontà

morale che al vecchio Kant sembrava la molla di una nuova storia. È questo l’ambiente

in cui la politica trova il suo spazio e i suoi interpreti. E qui naturalmente

giocano le storiche e tradizionali differenze tra stato e stato o tra luogo e

luogo. Non in Italia, dove siamo purtroppo in una incompiuta unità statale, e

da questo punto di vista va considerata la nostra storia, la situazione

relativa al dominio dell’economia diventa ancora più grave perché esso si

manifesta secondo potenti equilibri locali che costituiscono la base di una

diffusa corruzione che ha acquistato ancora più forza (anche se pare paradossale)

quanto più si sono incrementate le autonomie locali, tanto care all’idealismo

politico del nostro Cattaneo.

Di fronte a una frana così

disastrosa viene voglia di ricordare che la politica è la ricerca del maggior

bene possibile per una comunità. Impresa così difficile che persino, ai suoi

tempi, per mostrare questa finalità, Platone ha dovuto scrivere la “Repubblica”, un’opera che “in assoluto”

può costituire un modello, ma nella relatività del mondo è sempre stata

ritenuta una straordinaria utopia.

Se ci guardiamo allo specchio,

a noi tutto ciò non serve tanto, ma piuttosto una puntigliosa “gute Wille” (buona volontà) kantiana,

unita però a una conoscenza, a una vera conoscenza teorica, di quale sia il bene

pubblico e la via per conseguirlo. La formazione di una élite politica passa di

qui, dove la tivù non è conoscenza, ma può essere utile; dove Internet non è

democrazia, ma può servire.

Altrimenti al di là delle

chiacchiere “da qualsiasi parte vengano”, è bene ripetere il celebre verso di

Vittorio Sereni: “non sempre giovinezza è

verità”.

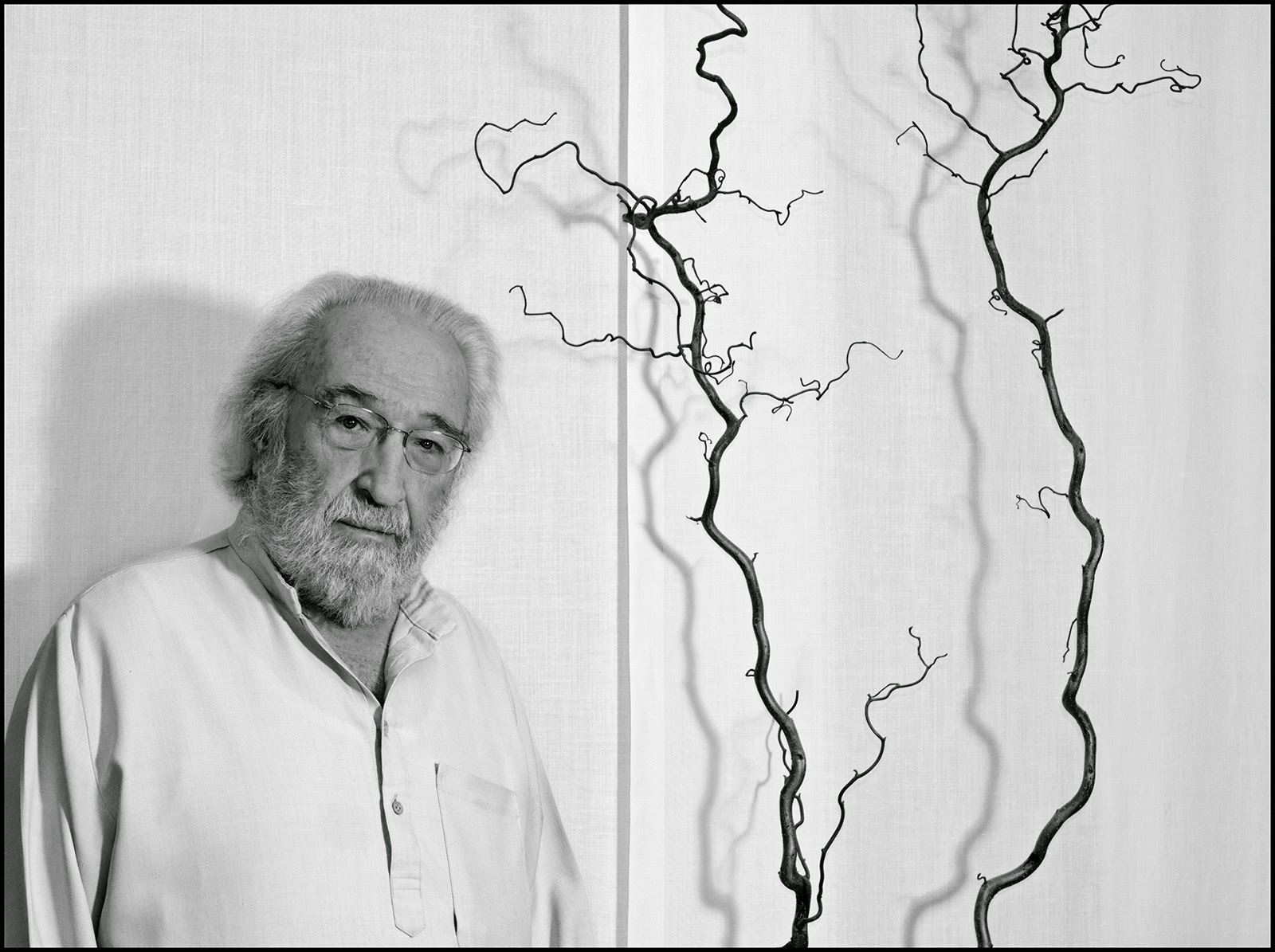

[Le foto (archivio Odissea) sono state eseguite da Fabiano Braccini nello studio di Fulvio Papi il 7 luglio 2014]

FABIO MINAZZI

L’IMMAGINE EINSTEINIANA DELLA CONOSCENZA

Questo è il

disegno con cui Albert Einstein, il 7 maggio 1952, rispondeva ad un suo amico

(Maurice Solovine) che gli chiedeva: per te che cosa è la conoscenza

scientifica? In primo luogo è singolare che per rispondere a questa domanda

concernente la scienza Einstein ritenga opportuno ricorrere ad un disegno. Nel

disegno la linea E indica il Lebenswelt,

ovvero il mondo della vita e del senso comune, mondo in cui tutti noi siamo

sempre inseriti (premi Nobel inclusi).

Tuttavia, poco sopra questo mondo del senso comune, osserva Einstein, qualcosa

fluttua nella nostra mente. Si tratta della nostra fantasia, ovvero della

capacità creativa con cui l’uomo immagina alcune idee e giunge ad alcuni

assiomi (per esempio all’idea che E=mc2 ovvero che l’energia sia equivalente al prodotto della

massa moltiplicato per la velocità, al quadrato, della luce). Da questa idea

possiamo poi costruire, deduttivamente,

una teoria scientifica. Come la costruiamo? Attraverso una deduzione

logicamente coerente, deduzione che Einstein indica con i tratti continui che

da A scendono ad S, S’ e S’’. Poi da questa conseguenze ricavate entro una

determinata teoria si cerca di tornare al piano del mondo della vita e del

senso comune. Tuttavia, in questo caso Einstein traccia una linea tratteggiata.

Perché? Perché questo “ritorno” al mondo della prassi – mediato dalla

dimensione sperimentale e dalla tecnologia – costituisce sempre un passo assai

problematico, non privo di insidie e di molteplici incertezze.

Ebbene, guardando complessivamente ed unitariamente questo

disegno, Einstein sottolinea come questa costituisca la sua immagine della

conoscenza scientifica. Se infatti guardiamo questo disegno in modo unitario e

globale ci appare subito chiaro che il sapere scientifico si costruisce intrecciando criticamente (ovvero:

motivatamente, attraverso precise argomentazioni) due polarità affatto opposte

e contrastanti: quella del pensiero e quella dell’esperienza. Non solo: il

disegno di Einstein mette in chiara evidenza come il cuore della scienza sia

rappresentato da quel piano concettuale

entro il quale costruiamo le teorie, le cui conclusioni ci permettono poi di

costruire un ponte verso il mondo della vita. Questo piano decisivo per il

pensiero scientifico costituisce il suo orizzonte concettuale e di pensiero. Pace quei filosofi – come Heidegger -

che sostengono invece che la scienza non sarebbe in grado di pensare. Al

contrario Einstein ci dice invece che il cuore pulsante della scienza è proprio

il suo pensiero concettuale con cui ogni elemento deve superare il vaglio di

una critica pubblica. Poi, come si è visto, Einstein non dimentica affatto il

ruolo, altrettanto decisivo e fondamentale, della tecnologia. La scienza non è infatti

solo la costruzione di un linguaggio specialistico che ci parla del mondo

attraverso alcune teorie, perché la scienza configura anche una manipolazione

attiva ed operazionale del mondo. Attraverso questo intervento tecnologico il

mondo è messo del resto nella condizione di confermare, o falsificare, le

nostre stesse teorie, esercitando un ruolo di primaria importanza. Infine, ma

non da ultimo, si vede come per Einstein tutto il complesso del procedere

scientifico riconosca un ruolo, affatto fondamentale e decisivo, anche alla fantasia e alla capacità creativa del pensiero umano, grazie al quale possiamo

appunto immaginare nuove teorie e nuove idee con cui scopriamo aspetti inediti

del mondo. Né basta: lo schema di Einstein ci fa anche comprendere come

l’andamento del pensare scientifico sia, al suo interno disciplinare,

“ciclico”, muovendosi entro una feconda spirale sempre aperta e senza fine: si

parte così dall’esperienza comune per collocarsi ai suoi antipodi per poi

ritornare – attraverso alcune precise e rigorose mediazioni critiche, teoriche

ed anche tecnologiche – al mondo dell’esperienza. Ma, naturalmente, il punto di

arrivo non coincide mai con quello di partenza. Esattamente entro questo

“scarto” critico si situa il guadagno di

conoscenza che ogni disciplina arreca al nostro patrimonio

tecnico-scientifico, contribuendo in tal modo a modificare la nostra stessa

percezione della vita, del mondo e dell’universo. Per questo si può in primo

luogo concludere, con Einstein, che la scienza pensa e che il suo è un pensiero

forte, in grado di modificare la nostra stessa condizione vitale.

Ma lo schema einsteiniano ci permette anche di comprendere

come l’oggetto scientifico di cui si

occupa ogni disciplina, costituisca sempre un costrutto teorico, mediante il quale possiamo cogliere aspetti

differenti del mondo. Meglio ancora: ogni disciplina scientifica opera un

“ritaglio” del mondo, costruendo il proprio oggetto di studio e di ricerca. In

altri termini lo schema di Einstein ci aiuta a vedere come ogni disciplina

scientifica istituisca sempre un proprio autonomo “universo di discorso”, entro

il quale elabora un suo determinato linguaggio, sue specifiche categorie

concettuali, sue peculiari regole di deduzione, suoi particolari criteri

protocollari (di verificazione e di falsificazione), etc. Insomma, per dirla

con una felice immagine di un filosofo del Novecento come Edmund Husserl, il fondatore

della fenomenologia, ogni particolare disciplina istituisce una sua propria,

specifica ed autonoma, “ontologia regionale”, per mezzo della quale il

patrimonio tecnico-scientifico dell’umanità si amplia e si dilata, secondo

molteplici curvature. Il che non apre affatto al relativismo, perché, semmai,

ci ricorda, invece, come ogni verità, propria di ciascuna disciplina, si

radichi sempre entro un determinato e circoscritto “universo di discorso e di

operatività tecnica”. Con la conseguenza che tutte le verità scientifiche

risultano essere “assolute” unicamente in relazione alla particolare teoria

entro la quale vengono definite. In tal modo l’assolutezza di una conoscenza

entro un determinato ambito disciplinare rinvia all’oggettività di ciascuna conoscenza scientifica.

Questo fecondo suggerimento

einsteiniano ci consente così di comprendere, epistemologicamente, come la

conoscenza umana scaturisca sempre non dalla generalizzazione, per astrazione,

delle esperienze (secondo la classica immagine induttivista), bensì da una particolare teoria o da una particolare

idea, mediante la quale siamo in grado di costruire, prescrittivamente, un determinato oggetto-della-conoscenza. I trattini con cui ho scritto “oggetto-della-conoscenza” indicano che

questo “oggetto” non può essere compreso se viene rescisso dalla teoria entro

la quale si struttura e si norma questo stesso oggetto scientifico. Naturalmente

questo approccio prescrittivo richiede di confrontarsi con la dimensione

sperimentale, che ci consentirà, appunto, di controllare il suo preciso valore predittivo, ovvero la sua capacità di saper

anticipare, in modo corretto, il comportamento del mondo secondo determinate

leggi. In ogni caso questa impostazione ci fa capire che per conoscere il mondo

non ci si può limitare ad osservalo passivamente, perché, al contrario, per

conoscere il mondo occorre possedere delle idee (feconde) mediante le quali

possiamo scoprire nuovi aspetti, inediti, della realtà. La conoscenza

scaturisce sempre da nuove idee e da nuovi pensieri che devono sottoporsi ad un

doveroso controllo sperimentale. Lo slogan “fatti, non teorie” è quindi del

tutto fuorviante, perché senza “parole” non avremmo neppure i “fatti”

scientifici…

ADAMO CALABRESE

L'IMMORTALITA' DELLA NEVE

Hamelin, che disegnava paesaggi con boschi e castelli per l’illustrazione di fiabe, faceva la punta alle matite davanti alla finestra ed ogni tanto alzava gli occhi guardando scorrere la sua vita. Era l’inizio dell’inverno e c’era già stata qualche nevicata, subito sciolta in pioggia.

Prima della successiva neve Hamelin prese la corriera per il

paese di sua madre e gli parve di tornare indietro nel tempo, di essere ancora

il ragazzo che accompagnava la madre in visita alle sorelle. Come allora fu il

solo a scendere alla fermata prevista sulla strada provinciale e di là s’incamminò

lungo la stradina che seguiva il canale. Via via allungava il passo cercando di sfuggire alla pioggia

incombente. Arrivò ansimante davanti alla casa. Faticò con la chiave nella

serratura arrugginita. Spinse la porta ed entrò.

Strofinò un fiammifero suscitando remoti sentori di zolfo. I

suoi genitori lo attendevano seduti al tavolo della cucina. Erano serenamente

assorti come nella foto del loro sposalizio. Le loro mani teneramente

congiunte. Lei col cappello e la veletta, lui con la stilografica d’oro nel

taschino della giacca. Quando il fiammifero si spense Hamelin cercò la candela

che trovò sulla cornice del camino; la accese sprigionando una fiamma da vetrata ecclesiastica. Nella fuga

delle ombre erano spariti anche i suoi genitori. Sul tavolo era rimasto il

grave librone di suo padre con le commedie di Shakespeare.

Intanto la pioggia si era infittita ed il suo costante

fluire ricordò ad Hamelin l’antico diluvio. Hamelin salì la scala di legno che

portava al piano di sopra. Ad ogni passo la scala bisbigliava, ma la sua voce

era così confusa con gli scricchiolii del legno che Hamelin si dovette fermare

e tendere l’orecchio.

“Ti ascolto.” disse Hamelin e la scala raccontò di

quell’inverno quando era caduta tanta neve da seppellire il paese, lasciando

fuori solo i camini più alti. Hamelin sorrise

e riprese a salire.

Al piano di sopra la camera da letto dei genitori lo accolse

con sussiegoso inchinarsi di ombre. Nel centro vegliava il maestoso letto

matrimoniale, gonfio per l’abbondante trapunta dorata. Soffici i cuscini, due

al posto del padre, uno al posto della madre. Hamelin cercò sui cuscini le

impronte dei genitori ma non vi riscontrò alcun segno come se lì avessero

dormito fantasmi senza peso. In terra, ai piedi del letto, la scaldina di legno

con il vassoio di rame per il deposito della brace ancora colmo di cenere. Hamelin

si chinò e affondò la mano nella polvere grigia che volò via come soffiata da

un improvviso respiro. Davanti al letto la toilette con lo specchio. Hamelin

passò la mano sul piano di marmo dove erano allineati spazzole e pettini, poi

alzò lo sguardo. Nello specchio incontrò gli occhi ridenti di suo fratello

bambino. Hamelin lo salutò con un cenno, l’immagine ricambiò e si dissolse lasciando

nel cristallo l’alone del suo sorriso.

Hamelin si inginocchiò davanti allo specchio, chiuse gli

occhi e ascoltò la pioggia che scorreva sul tetto, scivolava nei camini,

scendeva dentro le grondaie con voce umile e paziente, come se non volesse dar

peso alla fatica del viaggio che aveva intrapreso sopra oceani e monti per finire

su quella casa appena rischiarata dalla candela.

Hamelin si rialzò e si accostò al dignitoso armadio di legno

dove erano custoditi gli abiti dei genitori. Schiuse le ante in un fuggi fuggi

di tarme che si inabissavano nei tessuti. Hamelin accarezzò gli abiti del padre

che dondolarono come se pudicamente gioissero. Poi, con cura, cominciò a

spogliarsi per indossare i vestiti paterni. Si tolse le scarpe, si cambiò la

biancheria, si infilò una camicia di lana, gli scuri pantaloni, una giacca a

doppio petto. Infine si attorcigliò intorno al collo e alla testa lo scialle

che suo padre usava d’inverno, a tarda sera, quando la stufa era ormai spenta e

lui restava desto ancora a lungo a leggere nonostante sua moglie lo chiamasse

più volte, ma non ottenendo risposta si

addormentava nel suo tenue sonno popolato da animali parlanti.

|

| L'immortalità della neve (dis. di Adamo Calabrese) |

Il mattino dopo Hamelin tornò in città. La pioggia si era

mutata in nevischio a segnale dell’inverno che si avvicinava a grandi passi. Hameli

raccolse i suoi disegni dedicati ad “Hansel e Gretel”, chiamò un taxi e si fece

portare all’aeroporto. Prese il volo che aveva prenotato per Francoforte.

Sull’aereo parlò con il vicino di posto, un viaggiatore che andava al Capo Nord

per

l’annunciata eclissi

di sole. A Francoforte salì sul treno per Hanau dove i fratelli Grimm lo

aspettavano. Viaggiò per tutta la notte mentre il finestrino del treno si

copriva di ghiaccio. Nello scompartimento, di fronte ad Hamelin, era accucciato

un vecchio che parlottava nel sonno, si svegliava di frequente e allarmato chiedeva

dove fosse. Hamelin gli rispondeva approssimativamente nominando qualche

stazione che aveva visto fugacemente passare in un lampo di sfocati fanali. Il

vecchio scuoteva la testa:

“Quando arriveremo a Betlemme?” sospirava.

Giunto ad Hanau, Hamelin prese un tram che lo condusse alla casa dei Grimm. Suonò il

campanello. Un cane abbaiò chissà dove. Suonò ancora. Silenzio. Chiamò dalla

strada enunciando il proprio nome. Si schiuse una finestra. Apparve suo padre: molto

vecchio, più vecchio di quando era morto: i baffi ingialliti, un cappuccio di

lana calato fin sulla fronte, gli occhiali in bilico sul naso che stavano per

cadere. Hamelin sbottonò il cappotto e allargò le braccia per mostrare gli

abiti che indossava. Il vecchio riconobbe i propri vestiti e lo invitò

esultante: “Sali, Sali!”

e, a sua volta, protese le braccia. Stavano così quando si

udì la voce della madre che chiamava il marito: “Vieni a letto, fa freddo,

vieni a letto!”

Il padre si ritrasse. La porta era socchiusa. Hamelin entrò,

salì la scala e giunto di sopra fu in una vasta stanza.

|

| Adamo Calabrese a sin. a des. Seregni in piedi Gaccione |

I suoi genitori erano nel loro letto matrimoniale con la

trapunta dorata, stavano seduti contro i cuscini addossati dietro le spalle.

Con un filo di voce suo padre leggeva il librone di Shakespeare. Sua moglie lo

ascoltava, protendendosi verso di lui, ora accarezzandolo, ora voltando le

pagine del libro.

Il fratellino di Hamelin, era in piedi davanti alla

finestra, sorrideva e aveva levato il braccio indicando la neve che cadeva

fittissima: le torri, i campanili, i camini, i tetti, i monumenti nelle piazze,

le insegne degli alberghi, le cupole dei teatri, i tendoni dei circhi, gli

alberi tutto, tutto era immacolato e silente, tutto era immortale come un

paesaggio dipinto.

(Luglio 2014)

+.jpg) |

| Franco Dionesalvi |

Ho

trovato

Ho trovato un volantino

del mago Sapienza

dice che è della

dinastia dei maghi egiziani

pratica scienza

talismanica, chiromanzia e telepatia

se siete infelici

telefonate.

La foto che vi è

apposta in bianco e nero

ha le sembianze

di un impiegato del

catasto un po’ svagato.

Chissà se è vera maga

la sapienza,

se sa darsi conforto

dal suo fato di stare

sempre sola.

|

| Adele Desideri

Cinque testi poetici inediti

|

DI SANGUE E SUDORE

C’è un

momento nel quale

ogni

parola è sale,

ogni

gesto un taglio

che il

volto deturpa.

C’è un

momento nel quale

il

pozzo - che l’orto nasconde,

risucchia

speranze e virtù.

I

piedi legati,

il

corpo segnato dai colpi,

sprofondi

nel fango, nel buio.

Di

sangue e sudore il petto bagnato,

- i

graffi sul ventre,

oscilli

sul muro di sassi

tra il

tempo perduto

e le

meste riprese del nulla.

Non

c’è porto, né fine,

solo

questi tuoi giorni

e

l’attimo che ti ha donato

il

respiro, la libera scelta, la colpa.

Luna bugiarda

Montmartre, via Madonnina 27, Milano

Mi

trafiggi la nuca,

mi

imbrigli nel lutto.

Ma in

tre, tu sai,

questo

gioco non vale.

Sono

la donna di picche,

aggrumo

dolori,

nel

castello dei pazzi

il re

semina orrore.

La

luna - tu non lo sai -

è

calante, bugiarda.

Ti

sfido a tressette,

la

lotta è ferina,

acceco

i tuoi occhi,

ti

vinco, ti anniento.

Nella

zuffa mi avvedo

di un

sole annerito.

Sei

teatro, finzione,

sei

una luce sfumata.

Mi

dileggi? Se vuoi,

cambiamo

le carte.

Perdi

tu, io proseguo,

nel

cappello altre storie.

Sei un

disegno incompiuto

- io

volevo il tuo amore.

Una stella non la vedi

La

vita l’hai imparata a poco a poco:

non

hai occhi per cercare le pulci, combatti

i

leoni con fucili a salve. Quando

il

cielo si fa buio, tu scorgi il sole,

ma una

stella non la vedi. Mi hai offerto l’armatura

- prete

senza crocefisso.

Non il bosco,

l’ombra,

le sorgenti, ma il vento lieve

tra i

monti sussurra questo male

che

non so dire. Sarò con te nell’incedere

dei

passi stanchi - poi ti indicherò

l’ultimo

respiro, lo spettro, la luna.

L’arciere omicida

Sfilo la freccia dal petto.

Tendo l’arco: miro al cuore.

E non scocco, acuminata

- la freccia.

Ma ricordo il sospetto

- diffido, aggiro l’intrigo.

Siedo a tavola - mi nutro.

Visioni barocche

La

stoffa crespata reclina spettrale

-

riecheggia un pianto sconsolato. Il lume

nel

ventre si accende - un trono,

quattro

segni di acquerello. Il capitello

a lato

regge un muro incurvato.

Nel

legno persiste il dolore, il principio

di un

amore.

Un quadro appeso, la vita.

GIUSEPPE

BONURA

Poesie di Seconda mano

|

| Giuseppe Bonura |

I giochi poetici

che qui pubblichiamo, avrebbero dovuto apparire su “Odissea” cartacea, dove Bonura aveva una sua rubrica fissa. Ne ho sempre

rimandato la pubblicazione perché

i lunghi testi saggistici e satirici (la sua rubrica si

chiamava Satyricon) erano sempre molto taglienti e legati all’attualità politica e culturale del

Paese: si veda il libro in cui abbiamo

raccolto quegli scritti (Giueseppe Bonura “Satyricon”, Ed. Biblioteca di Odissea,

2011, pagg. 128 € 10,00), e questi mi sembravano un gioco, un puro

divertissement.

Li avevo tuttavia conservati con l’intento di farne buon uso

alla prima occasione. Lo faccio ora che lui non c’è più; vi troverete tutta la

gioiosa ironia che lo contraddistingueva.

Angelo Gaccione

***

Il

poeta perseguitato

Settembre, andiamo, è tempo di migrare.

Ora in terra d’Abruzzo i creditori

fanno schiamazzi e mi voglion linciare.

Ars

amandi

Tanto gentile e tanto onesta pare

La donna mia quand’ella altrui saluta

Che è arduo capir ch’è una puttana astuta.

Poesia

civile

Italia mia, poiché il nuotar è indarno

Mi tuffo dal ponte e annego nell’Arno.

L’ultimo

canto del tossico

Sono solo nel cuor della Terra,

trafitto da un ago di pera,

ed è subito nera.

La

puledra previdente

O cavallina, cavallina storna,

portavi sfiga e facevi le corna.

Rimembranze

Sempre cara mi fu quest’ernia all’inguine che mi riporta al tempo in cui mi amò una vergine.

Inconvenienti

fisici

Meriggiare pallido e sordo

Sotto una gronda rotta

E ritrovarmi lordo.

Il

pastore metafisico

Che fai tu, lana, in ciel?

Dimmi, che fai, silenziosa lana?

Il genio incontentabile

All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne

Continuo ad avere un sacco di paturnie.

Effetti sismici

Ei fu. Siccome un mobile

si staccò dal muro,

lo centrò in pieno

e ci rimase duro.

Tragedia del falegname

Nel mezzo del cammin nel duro legno

a un tratto si spezzò la vite,

e col martello fu aspra lite.

Insoliti luoghi per il mondo: aforismi a più

voci

A cura di Cesare

Vergati

1.Claudia Azzola:

La maggior parte degli eventi che fanno il vivere sono velati sotto

il tumulto

degli eventi manifesti.

2.Meeten Nasr: Gli aforismi sono i fiori del deserto della

poesia.

3.Angelo Gaccione:

Un cieco ne accompagna sempre un altro.

È per questo

che la Storia procede a caso, anzi a tentoni.

4.Angela Passarello:

Il talento era una moneta sorda.

5.Cesare Vergati:

Chiedono apatia i passionali tardivi.

6.Alberto Casiraghy:

Oggi mi sento un giocattolo inquieto.

7.Rinaldo Caddeo: L'angoscia è l'ora esatta di un

orologio guasto.

8.Roberto Carusi:

In hoc sogno vinces.

IN MEMORIA DEL PADRE

|

| Ritratto al pastello 1 |

|

| Ritratto al pastello 2 |

|

| Ritratto al pastello 3 |

|

| Ritratto a matita |

OLTRE LA SOGLIA

|

| Leonardo Nobili |

Il video ispirato dall’universo Dantesco, (Inferno, Purgatorio, Paradiso), tratta i problemi, i sentimenti e le contraddizioni umane, che nonostante il passato dei secoli, sono attuali anche oggi.

Le anime erranti, cercano liberazione dal buio alla luce verso la purificazione attraversando “La porta del cielo” alla ricerca della libertà.

Pagina dopo Pagina

L'opera

video rappresenta una sorta di viaggio nella memoria, attraverso la lettura

simbolica di un libro di piombo, forma materica che conserva il passato e

diviene così contenitore del tempo. Attorno a questo centro propulsore prendono

vita pagine strappate da vecchi libri, scolorite e ingiallite dal tempo, ma

portatrici di messaggi e pensieri sempre attuali, che durano in eterno.

Scrive Ives

Celli del lavoro performativo di Leonardo Nobili:

“Nobili, artista

concettuale eclettico, approfondisce le versioni dell’umano nel cammino verso

le forme coercitive del profondo. La sua ricerca nell’arte non si ferma

nell’icona rituale di un contesto puramente formale, ma oltrepassa il senso

dell’estetica conservando un’etica di richiamo nel conservare il rito e il

simbolo, di una cultura di appartenenza. Nobili ha impegnato la sua carriera

nella ricerca dell’identità collettiva

dell’uomo, sempre più contaminato dal frenetico cambiamento ambientale, dove nascono

i conflitti dell’interiore. Le sue opere appartengono alla cultura

introspettiva e rappresentano un viaggio nella memoria. In questo contesto

emergono le composizioni che risultano letture del ricordo. Nobili è

interessato a conservare il passato e lo proietta in forme materiche dove si

possa documentare l’evento emotivo con forza espressiva, per non

disperdere la lacerazione del tempo

nella propria evoluzione.

I libri

materici dell’artista appaiono in questo percorso testimoni del passato che trasmette la cultura del

presente. Le lettere, la poesia, la scrittura emergono come messaggi di un

timbro regale che accompagna l’uomo nel

cammino spirituale verso la conoscenza.

Le opere di

Nobili diventano la ragione del conservare per non disperdere le identità del

vissuto,

per

ricordare ciò che non si può cancellare, sigillando in questo modo la memoria.

Nell’esposizione

emerge il protocollo della storia, come catalogazione e come mistero di ciò

che

scompare, per riemergere, incatenando il concetto del tempo che appare inesorabile.

L’arte di

Nobili esprime proprio questo; un’alternanza tra quello che è già passato e

quello che deve avvenire in una lenta e angosciante ricerca del ricordo e della

perdita di esso, che inclina l’emozione

a cogliere

nei materiali, la capacità di trattenere quello che fugge nella nostra ragione

e che in qualche modo appartiene al nulla. Quindi l’artista nelle sue opere

esalta la pulsione interiore, come l’esule esalta i ricordo e l’appartenenza

senza via d’uscita.

Nobili sostiene:

“Ciò che ci appartiene fa di noi testimoni di ciò che siamo, nel cammino del

vivere”

DARIO PERICOLOSI

IL RE DEL PARCO LAMBRO

Era una mattina di dicembre di

qualche anno fa. La notte aveva nevicato tanto e, alle prime luci del

giorno, un manto bianco e soffice ricopriva gli oltre 770.000 mq del

più grande polmone verde di Milano. Il fiume Lambro, da cui prende

nome questa piccola “Amazzonia” nella giungla metropolitana, era

una scura e gelida vena che tagliava in due l'enorme parco. Passato

il ponte, mi trovai davanti alla “Capanna dello zio Tom”. In

questo locale ci sono venuto tante volte con gli amici e i vari amori

della vita. Camminavo con una certa fatica, e lasciavo dietro di me

le impronte sulla bianca pelle di quella che era la strada lunga

circa 2.500 metri. La strada delimitava il perimetro del parco urbano

progettato da Enrico Casiraghi e inaugurato nel 1936. Ippocastani,

robinie, sofore, cipressi calvi, olmi, pioppi, platani, salici

piangenti ecc. erano ovattati da una candida veste natalizia. A un

certo punto, vidi venirmi incontro di corsa Gianni, un runner

che tutti conoscono, anche la flora del parco. È il re del Parco

Lambro: corre tutti i giorni sul perimetro stradale con il caldo, il

freddo, la pioggia, la neve. Sembrava l'uomo delle nevi quella

mattina con il suo abbigliamento scuro: correva sulla neve, nei punti

dove le ruote di un auto avevano segnato un binario naturale. Mi

passò vicino salutandomi, io feci altrettanto con la mano guantata.

Il parco sembrava una vallata del Trentino Alto Adige. Le cinque

cascine sparse all'interno dell'area verde avevano l'aspetto delle

baite di alta montagna. L'aria pulita dava la percezione di non

essere in un parco dentro la metropoli, bensì in un'oasi

incontaminata con flora e fauna. Tornai a casa con il cuore gonfio di

felicità come un bambino. Tenevo in una mano una manciata di neve

che si sarebbe sciolta nella mia mente come ricordo di quel bianco

luccicante parco e del suo re.

|

| L'ingresso della Capanna dello zio Tom |

STEFANO RAIMONDI

|

| Stefano Raimondi a casa Fornasetti, maggio 2013 |

Dalla raccolta inedita:

Le sole

*

Lascia che le

pietre dicano

gli scorci dei

perdoni.

*

Come sei bella Milano

lasciata qui sola tra le vie

nella luce dell'estate che annaspa

come una cicala nelle urla

fragili ed acute delle ore.

Come sei bella Milano

cacciata dentro le tue rovine:

angoli perduti sotto il manto, cripte

di San Giovanni in conca dappertutto.

E non ti resta altro che un reperto

di cielo incorniciato

a far da garante al tuo-mio

stato di profugo e testimone

di silenzio messo in pace

che si ruba piano piano

come i merli scuri fanno

quando tolgono il mattino

lenti lenti dalla notte.

[4 luglio 2013]

MORANDO MORANDINI

IL MIO LUTTO

È uscito in traduzione italiana, un libro piuttosto corto (128 pagg., 14 euro) del francese Philippe Forest “Anche se avessi torto” che ancora non ho letto, da di cui so qualcosa grazie a una nota di Elisabetta Rasy uscita su “Il Sole 24Ore”. Partiamo da Freud che nel 1917 pubblicò “Lutto e melanconia” nel quale descrive quel che dovrebbe essere il lavoro -o elaborazione- del lutto.

Da parte di chi ha subito una grave perdita consiste, in

sostanza, nell’ubbidire “al comando della realtà”. Consiste nel fare in modo

che tutto ritorni come prima: ritirare la libido

-dice Freud- da tutto ciò che è connesso all’amato perduto e dedicarla a

qualcosa o a qualcun altro. Poco importa se, una decina d’anni dopo, sembra che

avesse cambiato idea quando gli morì la figlia Sophie; in una lettera del 1929

scrive a un amico nelle sue stesse condizioni, che in questi frangenti “si

rimane inconsolabili, non si troverà alcun compenso”.

Secondo Forest, nella seconda metà del secolo scorso, il

lavoro del lutto diventa imperativo, un dovere sociale per obbedire

all’aspirazione al benessere. Nel suo libro -titolo preso da un dialogo de “I fratelli

Karamazov” di Dostoevskij- lo scrittore smaschera questa ideologia del

“diritto al soddisfacimento” per affermare il proprio personale e irriducibile

dolore per la morte della sua bambina Pauline, avvenuto dieci anni prima, per

impedire “che tutto ciò che è stato scompaia nel gelo nauseante dell’oblio”.

Forest l’aveva già fatto nei libri precedenti: scrivere per trattenere, non per

perdere, rivivere il dolore contro il lavoro del lutto che definisce

“evacuativo”. Per rivendicare il dolore che, citando Kierkegaard, ci fa cadere

dal “generale e ci restituisce alla nostra impervia e solitaria singolarità.

Nel suo ultimo libro, però, Forest diventa meno

personale, più oggettivo: analizza “l’ostilità del contesto”. Secondo lui, la

nostra è una società allergica al dolore. Lo esorcizza in molti modi: spesso

espliciti e spettacolari, talvolta subdoli, più perversi. Fa un esempio

concreto: per chi lo conosce o, in generale, per la “gente”, è difficile capire

perché sua moglie Hélène, giovane e forte, non voglia avere un altro figlio.

Per loro è imbarazzante la fedeltà al dolore. È l’ideologia dell’ottimismo a tutti

i costi, della ostilità alla dimensione tragica dell’esistenza, dell’obbligo

della rimozione, dello sforzo di rendere produttivo il dolore e renderlo

un’opportunità di trasformare il suo patetico destino in una success story.

Pur dichiarandosi d’accordo con Forest, la Rasy nel suo

articolo avanza un dubbio: sì è così, eppure non è così. L’evacuazione del

tragico, quel cerchio perfetto che vuole racchiudere la nostra vita

-dalla politica alla pubblicità- esiste, ma c’è sempre

stata e continua a esserci in ogni comunità, una dissidenza, una

insubordinazione, una insofferenza che si sottraggono agli imperativi del tempo

e che oppongono le verità individuali e la nuda voce della vita agli imperativi

del tempo e della società. Non a caso conclude, citando la lettera scritta da

Freud nel 1929: “Tutto ciò che può subentrare, anche se riempisse il posto

rimasto vuoto, resta qualcosa di diverso. E, a dire il vero, è giusto che sia

così. È l’unico modo per proseguire l’amore da cui non si vuol desistere”.

Come ho risolto io questo dilemma? Non è facile

rispondere per diversi motivi. Anzitutto il mio caso personale è diverso da

quelli finora citati. Non ho perduto un figlio, ma una moglie che era già, con

me, in età avanzata, dopo più di mezzo secolo di convivenza. Mi è venuto da

dire, anzi da scrivere pubblicamente, nel 2004, meno di un anno dopo: “Toccava

a me andarsene per primo”.

Senza dubbio ero sincero nell’esprimere quel sentimento,

quello stato d’animo. Eppure c’è un’ambiguità in quella frase: in fondo, per

una coppia, andarsene per primi significa evitare, scaricare sull’altro un

dolore più o meno grande.

Inoltre in questi ultimi anni non riesco bene a

distinguere quanto questo lavoro sia dipeso dalla mia volontà e quanto dalle

circostanze, dal mio prossimo. Il Dizionario dei film Zanichelli¹ è un

dizionario di famiglia. Dal 2004 a Levanto facciamo il “Laurafilmfestival”, una

rassegna cinematografica di famiglia. Allargata, però. Sui massa-media fanno

quasi sempre il nome mio, attribuendomi meriti e responsabilità, mentre in

realtà la maggior parte del lavoro di preparazione e organizzazione è svolto da

Amedeo Fago e dalla sua compagna di vita, Lia Morandini, mia figlia

primogenita, lavoro svolto a Roma dove abitano, lavoro al quale contribuiscono

mia figlia Luisa, e (durante il suo svolgimento in Levanto) mia nipote

Francesca Fago e le sue amiche, oltre al contributo molto apprezzato in cucina

del nostro amico, l’attore Giovanni Vettorazzo. Nel 2009 sono stati pubblicati

“Dall’uno all’altra”, libretto di poesie/fotografie

di M.M. e Francesca Fago, nonno e nipote, edito da Barbieri Selvaggi di

Manduria (Taranto) e il “Dizionario del

cinema junior”, firmato da M.M. e Luisa Morandini (Gallucci ed. Roma) nel

quale il lavoro è stato svolto in gran parte da mia figlia. Nel 2010 è uscito

(con cd accluso) il libro “Il Morandini

delle donne” (Editore Iacobelli) scritto con il mio nipote omonimo Morando

Morandini jr. sulla presenza femminile (registe, attrici, scrittrici, ecc.) nel

cinema italiano dal 1945 a oggi. Zio e nipote, un altro libro di famiglia.

In questi ultimi anni di solitudine non pochi amici o

conoscenti mi hanno domandato: come stai? come ti senti? Quasi sempre rispondo

che sono protetto su due lati dal dolore: il lavoro (non poco, anzi in certi

giorni anche troppo) e gli affetti: delle mie figlie (mio figlio Paolo abita da

molto tempo a Cuba sebbene quasi ogni anno ritorni a Milano, in casa mia) e

dagli amici.

L’iniziativa di fare un piccolo festival di cinema a

Levanto è nata in forma spontanea, collettiva, famigliare. Non saprei

rispondere con precisione a chi mi domandasse: a chi per primo è venuta l’idea?

In nessuno di noi esiste, credo, una forma di idealizzazione di Laura, moglie,

madre e nonna. È un modo per farla restare tra noi per qualche tempo ancora, a

Levanto dove ci siamo conosciuti e anche sposati nel 1951, e dove, al cimitero,

sono raccolte le sue ceneri insieme con quelle del suo amatissimo padre.

Il tema del dolore di ricordare in opposizione alla

necessità di dimenticare mi ha sempre interessato a vari livelli, privati e

pubblici. Per concludere questo discorso con parole semplici: credo di aver

riversato sui miei figli e nipoti, continuandolo, una parte dell’affetto che

avevo per Laura. Li amavo, ovviamente, anche prima. Oggi più di prima.

.JPG) |

| Morandini e Gaccione (foto: F. Braccini) |

[ ¹Il Dizionario “Il Morandini”, annuario critico sui film della stagione è compilato con la collaborazione della figlia Luisa, ma porta ancora il nome della moglie Laura. Nota di A. G.]

ATTILIO MANGANO

POESIA DIFFUSA

|

| Attilio Mangano |

Ancora una volta,

navigando in rete, ho riscoperto o constatato l'enorme diffusione delle

poesie nel nostro paese (e non solo,

credo si possa parlare di un fenomeno globale). Certo tutti sono più o meno a conoscenza dell'esistenza di un vero sottobosco, che va ben oltre la pura e

semplice stampa di volumetti di poesia

presso tipografie locali oltre che in molteplici collane editoriali gestite da

piccole e grandi case editrici. Chi segue da tempo questo universo si ricorda

che esistono una decina e forse più di collane meritatamente famose con case

editrici importanti, che hanno un loro circuito stabile, tale per cui i poeti

davvero affermati, "quelli che contano" e che finiscono con l'entrare

nelle antologie scolastiche, non sono poi tantissimi e si possono riconoscere

abbastanza facilmente. Ma questo vuol dire davvero che occorre banalmente

distinguere tra i "poeti laureati" (Montale) di serie A, e un

susseguirsi di serie B, C, D etc., che puoi riconoscere dal loro stesso curriculum,

dal fatto di aver vinto uno o più premi letterari e di avere fatto a loro modo

carriera. Chi obiettasse che volersi limitare a un tipo di analisi

"sociologica" del problema, magari anche per ironizzare su stili,

mode, sub-culture e via discorrendo, rischia di commettere un errore

interpretativo e una certa faciloneria interpretativa, ha dunque ragione: in

fin dei conti è pur sempre vero che il mondo di coloro che vogliono essere o

sono davvero "scrittori" è un campo variegato in cui coesistono grandi

e piccoli autori,che non può essere giudicato con semplici unità di misure

mercantile (libri stampati, libri venduti, riviste specializzate, presenza

nelle librerie etc.) e che ogni giorno ha le sue novità e le sue sorprese, i

suoi successi speciali, i suoi fan, i suoi critici professionali. La morte precoce di uno scrittore di grande

successo come Giorgio Faletti è oggi il

caso del giorno e ci conferma come sia sempre possibile l'emergere di nuovi e importanti scrittori di

successo accanto a una rete più vasta Ma in fondo si osserva anche che ciò che vale spesso per romanzieri e scrittori anche di tipo giornalistico non vale

allo stesso modo per i poeti, che non arrivano a vendite clamorose di migliaia

di copie (anche se casi come quelli

della poetessa Alda Merini, coi suoi solenni funerali di massa, esistono e

contano a loro volta). Il problema vero è capire se si è compiuto anche per il

campo della poesia un salto di qualità grazie a internet e alla rete, per cui

contano meno di un tempo i volumetti, le tipografie, la partecipazione a

concorsi e premi letterari e conta sempre di più la presenza di siti e blog, sicché solo a

provare a indicare nei motori di ricerca la voce poeti italiani contemporanei

si rimane davvero sbalorditi per il numero, per la scoperta di come sia

difficile contare, calcolare, riconoscere. E' il fenomeno dei MOLTI IN POESIA,

come lo ha definito un amico (e poeta a sua volta) come Ennio Abate con un

blog omonimo che raccoglie parte di questo sterminato mondo multiplo e affida loro lo spazio che essi stessi

cercano e si meritano. A me oggi è successo, ma non era e non è la prima volta,

di andare alla ricerca di questo universo in rete e di incappare subito, primo

esempio ma per niente unico e raro, di un sito intitolato SCRIVERE(

<http://www.scrivere.info/>) che ogni giorno pubblica decine o centinaia

di nuove poesie inviate da lettori e autori, che si alternano nel commentare e

partecipare. Mi sono permesso di segnalare questo episodio in quanto emblematico, non so io stesso cosa

dire e pensare oltre ciò che ho fatto finora, ma mi piacerebbe davvero che altri intervenissero, che nascesse una discussione, non tanto per polemizzare (con

chi, di grazia?) ma per capire le implicazioni e rispondere alla domanda su cosa significa e rappresenta questa presenza dei molti in poesia, una

svolta, una rivoluzione culturale, una moda, un tic? E quanto un processo del

genere è destinato (per cosi dire "dal basso") a cambiare culture di

massa e pratiche sociali nel nostro paese nell'epoca della globalizzazione?

“Pasolini poeta”

“L’unica legittimità di un discorso

circoscritto alla sola poesia viene dal fatto che esso può recare un contributo

alla comprensione di una delle personalità tra le più complesse del ‘900”,

scrive F. Baldini nell’Introduzione a “Tutte

le poesie” di P.P. Pasolini (Meridiani, Mondadori. Milano, 2009).

Mi

sembra necessario, pertanto, estrapolare alcuni aspetti di un’analisi di un

altro grande poeta “del paesaggio” e “della natura” -mi piace definire anche

Pasolini in questo modo-, Andrea Zanzotto[1],

che ha scritto pagine molto ispirate e originali sul nostro autore. Questo,

allo scopo di conoscere meglio il terreno, l’humus da cui trae origine e

sviluppo la poesia di Pasolini, soprattutto dei primi e degli ultimi tempi

della sua vita-scrittura.

“è giusto qualificare Pasolini

soprattutto col nome di poeta? Sì (…) La ricerca, lo sperimentalismo di

Pasolini, coincidendo con lo stesso destreggiarsi fisico di un corpo-psiche…nel

mondo per sopravviverci, sono stati rischiati secondo la figura del poeta”.

Pasolini “puntò alla poesia totale”, come superamento delle divisioni del campo

artistico in una superiore “unità «superpoetica» e forse la identificò nel

cinema…senza perdere di vista il parlare-scrivere, o meglio, l’«affabulazione»

come fattore essenziale della poesia”. Continua Zanzotto: “La prima fase della

poesia di Pasolini, quella del dialetto friulano, in coincidenza del linguaggio

materno col linguaggio popolare (mentre coesisteva la lingua «alta» della

borghesia), poté davvero essere edenica e colorata di riverberi felibristici e

decadentistici…Era una poesia che poteva sentirsi “pura”, in sintonia con i

miti degli anni ’30-’40, perché nell’alone dell’inizio le gioie e i dolori

“divini” di Narciso tutto inglobavano come nuclei concentrici, nel modo più

latteo. In questa fase l’io-corpo, il paese, il tempo circolare della campagna,

costituiscono un mondo nel quale ognuno, più che compagno (quale potrà forse essere

domani) è “fratello”, couterino di ogni altra persona, anche nelle

ramificazioni delle parentele reali (e linguistiche) e nella omogeneità delle

esperienze. Pasolini non uscì mai del tutto da questo sfero, in cui da ogni

ferita e da ogni peccato si diffonde tuttavia un riverbero celestiale”[2].

La conclusione

dell’analisi della prima poesia pasoliniana spetta a Nico Naldini, curatore con

Zanzotto di questo libro, e sperimentatore con il cugino Pier Paolo Pasolini

della realtà della terra friulana, condivisa sia dal punto di vista

esistenzial-linguistico che letterario, come, ad esempio, è stata l’esperienza

dell’Accademia di lingua friulana: “La consuetudine con il mondo contadino

divenne presto, per P.P. Pasolini, visionarietà o nostalgia di immagini antiche

con usanze secolari di una lingua che, prima dell’influsso veneto, era

scaturita da antiche sorgenti romanze, da liturgie religiose piene di

sentimento, di carità”.

Ritornando a

Zanzotto, il suo studio sulla poesia del contemporaneo e quasi conterraneo

Pasolini così si intreccia con la propria ispirazione lirica. Le raccolte

poetiche successive, “L’Usignolo della

Chiesa cattolica”, controcanto in

lingua nazionale “alta” marcata sul versante religioso, e “Le ceneri di Gramsci” su

quello politico, “non avrebbero mai potuto avere la meglio su questa intensità

di piacere primo, anche se intriso di morte… morte nominabile, però, (che) sta

a due passi dal poeta, in un cimitero campestre in cui tutto è accarezzato e

quasi richiama la risurrezione, cellula tra le cellule viventi”. Così è il

paesaggio intorno con i profumi e i colori dei fiori e delle piante, “secondo

la ricca botanica delle varietà locali” raccolte ne “La meglio gioventù”.

La constatazione

del “fallimento dei miti rivoluzionari (ceneri gramsciane), l’utilizzazione

della propria diversità psico-sessuale come baluardo contro la

depersonalizzazione di singoli e gruppi nel clima della massificazione

neocapitalistica (…) sono i temi sui quali Pasolini mobilita la sua passione

che genera poesia (…) restando sempre maestro fanciullo, ideologo impossibile,

infine poeta civile[3]. Egli

non rinuncia a sondare altre vie,…passa sulla testa delle avanguardie a

quell’aldilà della lingua che il cinema metaforizza, pur accentuandosi in lui,

l’invariante poetica pura, l’amore per la poesia fatta di parole”.

La stessa

“inutilità ed emarginazione della poesia gliela faranno apparire come l’unica

possibile resistenza alla marea della massificazione”, fino a un ripiegamento alle

sue origini dialettali. Il dialetto e le culture locali, di nuovo viste come

unico polo di opposizione al progressivo cancellarsi di ogni identità ed etica

personale e comunitaria. “La nuova gioventù” è un ricamminare sopra “La meglio

gioventù”. Quel passato lontano era futuro anche se non si realizzò, perché era

sepolto nel proprio nutrimento (verità in accordo con un bioritmo cosmico), era

sotterra come è sotterraneo il seme: fatto marcire anziché fiorire. “La

disperata vitalità di Pasolini era pur sempre attiva e i fatti di poesia che

nascevano da questo ritorno sono di alto, inatteso valore. Si tratta ancora del

sogno d’un procedere più che mai solo e nudo, come agli inizi del suo parlare,

di ogni vero parlare”.

1.Pasolini,

“Poesie e pagine ritrovate”, a cura di A. Zanzotto e N. Naldini, Lato Side 25.

Roma, 1980

2.Altri autori

così commentano questa fase: “Autentico félibre, …linea melodica carica, ma

semplice, il poeta inventa una nuova fisicità verbale, materia di poesia”.

(Contini, “Dialetto e poesia”). “L’uso del dialetto trascina all’indietro dal

figlio alla madre…alla scoperta di un tempo che torna su se stesso,

conformandosi ai cicli delle stagioni, con la compresenza dell’antico nel

nuovo, …della morte nella vita”. (Asor Rosa, “Scrittori e popolo”). La poesia

in dialetto si fa portavoce di ciò che sta morendo (la cultura contadina),

sguardo rivolto all’indietro, alle origini, alla madre, a ciò che è passato

insieme, sia dal punto di vista individuale che storico-antropologico.

(Mengaldo, “Problemi”).

[3]

Dal ’55 al ’70, dopo “Le ceneri”, le altre raccolte riferite a questo periodo

sono “La religione del mio tempo”, “Poesia in forma di rosa” e “Trasumanar e

organizzar”. Zanzotto definisce questi quattro libri, scritti a Roma, “densi,

sbalzati, acremente collegati al moto reale e contraddittorio degli eventi nei

quali essi tendono a incidere, ad agire”.

LISA ALBERTINI

LIMONI DI SICILIA

.jpg) |

| Lisa Albertini |

Rosario, in distinto abito nero si muove grossolano, parlando forte e sconnesso sulla strada bianca di luce. Tra due file di case basse e quadre, nel giallo polveroso di terra. Guarda, dietro gli occhiali a specchio, ogni raro passante. Gli si rivolge, gesticola, sembra aggredirlo. Nel suo intimo, tuttavia, non vi è protervia. Dice parlando a caso, sparando al sole. Lo guardano di rimando, gli occhi s'interrogano, chiedendo tranquillità.

Da Santa Tecla, alta su un infinito di mare, con sassi

neri di lava a margine dell'acqua e macchie verdi e gialle di mirto e ginestra

sui colli intorno, arriva a un bivio con il cartello. Diretto a Scilichenti,

cammina di buon passo. Ora non parla.

Percorre la strada stretta accosto a un campo di limoni.

Vicino, abita Rocco. Coltiva fiori e limoni da una vita,

ma solo oggi sembra accorgersene. Guarda la piante fiorite con sorpresa, quasi

non le conoscesse. Stanno tra i fusti carichi di limoni. In piccole rotonde a

colori solari, fra sassi in cerchio. Rosario si ferma. Incerto, chiede a Rocco

la strada per Silichenti. L'altro è sorpreso. Di solito non parla, agli

occhiali a specchio. Ma fa eccezione.

“Avanti sempre e poi, quando finisce il campo di limoni,

gira a destra”.

Rosario sembra non capire. “Beh, se vuole l'accompagno”.

Insieme, vanno avanti un poco. Rocco si ferma.

“Qua c'erano i resti di una casetta greca. Si vedevano i

muri e persino il riquadro d'ingresso. L'abbiamo trovata molti anni fa. Ero

giovane, allora, e continuavo a scavare. Ma poi la vide uno dell'intendenza e

avvisò che mi avrebbero tolto il campo, per cercare reperti. La interrai e

dissi che non l'avevo vista. Che era un groppo di vecchi sassi dell'Etna. Ci

cresce sopra questa pianta di limoni. C'erano qui i Greci, molti anni fa. La

nostra terra tra colli e mare piaceva. Vi facevano anche il teatro, la pòlis, la loro vita, insomma. Li sento,

sa? Nelle notti di plenilunio c'è un borbottio sotterraneo che emerge dal

terreno, qua, tra i limoni. Nessuno lo sa. Me lo tengo per me, per non perdere

la terra”.

Rosario taceva, ma ora dice “Ah!”. Rocco, solo adesso

sembra accorgersi di fatto dell'altro. Si chiede chi sia, comprende di aver

troppo parlato e zittisce.

Sono ormai verso la fine del campo. Rocco parla di nuovo.

“Ecco, ci siamo, adesso gira di qua, a destra, e tra una

mezzora arriva a Scilichenti.”

Si avvia, per tornare ai suoi fiori. Chissà se ha visto

il limone della casetta, pensa. Magari ne parla a qualcuno. Non gli rimane

tuttavia il tempo di preoccuparsi. In fondo alla curva si volta per salutarlo e

vede Rosario inciampare e cadere a terra, senza rialzarsi. Accorre. Deve

essersi imbattuto il un ferro che sporge tra i sassi. E' svenuto. Per bagnargli

il capo gli toglie gli occhiali.

Un occhio è chiuso e l'altro non c'è più. Poco dopo, al

risveglio, quello chiuso si apre appena e rimane strizzato; le immagini

sembrano entrarvi a fatica da una fessura. Rocco lo guarda stranito.

“Stai meglio, ora?”. L'altro si vorrebbe alzare, ma lui

lo ferma. “Il sole picchia, rimani un po' qua, all'ombra.”

Discorrono di limoneti, dei Greci e poi del mare. Rosario

si è rimesso gli occhiali e ora riprende a parlare forte, con tono sarcastico,

come se recitasse in una commedia dell'arte.

“Mi cerco una pianta di limoni per me. Voglio

ricominciare a vivere. Gli anni che ho vissuto sino ad oggi: uno schifo. I

limoni dolci di Sicilia sono vita, speranza. Mi hanno detto che, a Scilichenti,

un tale ne vende le piante, ha il vivaio”.

Rocco lo guarda con aria assente. Un tipo strano è costui, pensa. E come farà a

portarla, a piedi e senza un occhio. Ma l'altro si alza e riprende il cammino.

Rocco lo saluta.

“Prendi la corriera!”, gli grida dal tornante di sotto.

Accosto alla nuova strada c'è un aranceto. Rosario annusa

il profumo di zagara che ne esce. Dolce, inebriante. Vacilla, ma si tiene a un

ramo. Cammina, ora abbastanza spedito. Vuole arrivare prima di pranzo.

Nel pomeriggio la corriera blu passa e suona, alla curva

stretta sotto il sicomoro. E' mezza vuota. Dietro, un tipo con vicino una bella

pianta di limoni si sbraccia dal finestrino. Lo vede la gente in attesa, alla

fermata di Santa Tecla. Saluta tutti, ha gli occhiali a specchio. Dice che la

vita è bella e i limoni portano fortuna. Quelli che li hanno vicino, campano

più a lungo.

“Fortunati voi, non morrete”, continua a dire sorridente,

sbracciandosi dal finestrino.

“Sole, mare e limoni vicini, non morrete. Non morrete,

siete salvi…”

PAOLO MARIA DI STEFANO

BORGHI UMBRI

pensieri e parole di terra e di fuoco

“La ceramica è il

parlare dell’anima della terra e della sua gente, quella che i poeti cantano

“spirito del tutto e dell’insieme” – dice Alessandra – “è una lingua nata dall’incontro

della terra con il fuoco.”

Credo di essermi perduto tra le colline, pentito del

fastidio arrecato al silenzio dal pur

contenuto mormorio di un motore irrispettoso.

E da un tempo per me infinito.

“Le distanze non si misurano in chilometri, ma in orizzonti

da superare”: Alessandra ricorda l’insegnamento del nonno pianista, felice

anche perché la strada trascorre danzando con quella lentezza che per il

musicista era l’essenza della conoscenza e della interpretazione. Sorride, Alessandra.

“Mi sembra di sentire il pianoforte di nonno Tullio. Secondo me, suona con la natura.

Come se fosse in concerto. Ti ricordi del pianoforte nella limonaia?”

“Mi sembra di sentire il pianoforte di nonno Tullio. Secondo me, suona con la natura.

Come se fosse in concerto. Ti ricordi del pianoforte nella limonaia?”

Poi, d’improvviso appare Compignano, borgo di un’Umbria

costruita sul modello amato dai trovatori e dai poeti e dai pittori e dai

retori d’un cuore verde vivo ancora forse perché in fondo trascurato da un

progresso che sembra avere grandi difficoltà ad aprire le menti e il cuore di persone che hanno trovato il proprio ideale

di vita negli orizzonti disegnati dalle onde cullanti delle colline dal canto

sommesso di armonie secolari, grandiose nella assoluta semplicità. E che nel

trascorrer quasi immobile del tempo si nutre di tranquilla sicurezza, di

immutabili certezze.

Forse, la parte più viva della libertà. Che è fatta, la libertà, anche dalla consapevolezza di

inserirsi nella natura senza forzarla, lasciandosi accogliere.

Così, a Compignano – come anche in altri borghi di questa

Italia quasi sconosciuta – sembra che le case e le vie siano il prolungarsi

istintivo dei colli e della armonia della natura.

Quel “sempre” in attesa vive nel lampione e si nutre degli

alloggiamenti dei vasi, vuoti di nuovo e immobili, forse anche ricordo di un

tempo che potrebbe tornare.

E il vicolo digradante verso un infinito annunziato dai

fiori, una promessa ripetuta dai rampicanti poco più lontano, alti come a

fuggire il contatto con la plastica estranea della sedia.

E l’armato impietrito al sommo dell’arco che apre il borgo,

quasi un altolà ad un presente invasivo e non ancora passato, forse anche

ricordato dal fantasma in degrado, ma non per questo meno minaccioso.

Anche eco di una antica saggezza: cancellare ciò che è stato

non è possibile; trasformarlo in monito certamente sì. E non credo sia stato un caso che poco più in basso,

incastonate a terra, vivano ancora le foglie cadute un infinito fa. Proprio come le conchiglie fossili che abitano Milano, con

le quali Alessandra da sempre ha parlato e dalle quali ha ricevuto i principi vivi

del suo essere architetto.

Principi soprattutto di semplicità, che ispirano il lavoro

di Maria Pia Imperiali che da Compignano ha ricevuto ed a Compignano ha

lasciato una parte dell’anima, e che forse dalle foglie impietrite nell’argilla

ha tratto l’amore per la ceramica e per l’essenziale semplicità di un fenomeno

elementare perché naturale, ma proprio per questo di complessità assoluta.

Perché la terra che diviene terracotta e gres e porcellana a

contatto con il fuoco è forse quanto di più naturalmente semplice si possa

immaginare, seppur frutto di reazioni chimico-fisiche che trasformano argille, feldspato

di sodio e di potassio, sabbia silicea, ossidi di ferro, allumina e quarzo in

quella ceramica che da sempre ha impegnato gli uomini in sforzi così di

ulteriori trasformazioni come di elaborazione di forme e decorazioni, così

anche facendo della terra cotta un linguaggio d’arte. Fin dalla notte dei

tempi. E forse proprio per vincere la notte qualcuno ha cominciato a cuocere la

terra alla luce del fuoco ed a decorarla in modo che rimanessero cristallizzati

temi e piaceri e deliri espressi in segni e colori divenuti sempre più

complessi.

E forse non è un caso che proprio la ceramica sia divenuta

l’arte che meglio sembra esprimere lo spirito d’una terra e dei suoi abitanti,

divenendone paradigma.

Ma che sembra aver prodotto un effetto in qualche modo

distorto: un diffuso immobilismo nelle forme e nelle decorazioni, naturalmente

con più di una eccezione. Certo è, comunque, che quando si fa riferimento ad

Orvieto, a Gubbio, a Deruta (come a Bassano, a Faenza, ad Albisola, a

Caltagirone, a Capodimonte, a Faenza, a Mondovì, a Vietri, a Torrita di Siena e

via dicendo - i comuni che in Italia hanno parlato con la ceramica sono almeno

una settantina) l’immagine rarissimamente esce dai confini creati da uno stile

cristallizzato e comunemente accettato. Quando lo fa, il riconoscere l’opera e

l’autore come descrittori dell’anima del

territorio è certamente difficile. Dal che, anche, la carenza di innovazione.

Così, le ceramiche raccontano di sé perpetuandosi in una

clonazione infinita.

Tra le ceramiche umbre, i piatti di Orvieto sembrano i più

sobri, mentre quelli di Deruta devono almeno in parte la propria notorietà ad

un grado di complessità decorativa mai più superato, seppure in qualche modo

presente con variazioni anche importanti in più di un territorio.

Perché ogni terra del

mondo si rivela costruendo personalità diverse su di un linguaggio

comune. E come accade per il seme lasciato al vento, che germoglia in un grano

di terra fertile tra sassi immoti, parla a chi è in grado di ascoltarlo e

genera espressioni d’arte che la raccontano.

Ecco, allora, che borghi ignoti e fuori dal tempo si

rivivono nella poesia dei figli più attenti e pronti, e Compignano narra di sé

nella ceramica di Maria Pia Imperiali.

Tra passato e presente ogni

contraddizione scompare, e la

semplicità degli inizi torna all’oggi e

diviene creatività. Così accade per questo vecchio che ascolta e impara dalla

giovane creatura, forse un angelo, che lo guarda negli occhi, tesa a sua volta,

forse, a scoprirne i pensieri segreti e le nostalgie.

E poi, la dolcezza del profilo di una gentildonna forse

evocata a Compignano, dallo sguardo carico di nostalgia, tono su tono perché

espressione di tutto un mondo rapidamente tracciato nell’intreccio della natura

che avvolge il borgo.

E Compignano creato, come quel volto, dal paesaggio

stesso, espressione viva delle ondulate

colline nate dall’infinito e all’infinito dirette.

.JPG) |

| Compignano |

.JPG) |

| Compignano |

- (Le foto di Compignano sono di Paolo Maria Di Stefano.

- Per le ceramiche, fotografie di repertorio

- Per i lavori di MP Imperiali, foto dall’artista)

ANNALISA BELLERIO

IL PAESE SENZA MERAVIGLIA

“Cat, dog, horse, snake, bird,

fish, rabbit…”

Seduta su un cuscino in camera

sua, con il libro di inglese aperto davanti, Alice ripeteva la lezione per la

terza volta. Doveva prepararsi al compito in classe.

Guardò la buffa figurina del

coniglio e sospirò. Che bello potersi inserire dentro la testa un file della lingua inglese e così

ritrovarsi a saperla perfettamente senza bisogno di studiarla e fare fatica. E

così anche per le altre materie. Tutto scaricato direttamente nel cervello, in

un colpo solo. Fine della scuola, dei compiti, dei voti, e un sacco di tempo a

disposizione per divertirsi.

Continuò a fantasticare

osservando il coniglietto bianco (o era lui a osservare lei?), finché il libro

le cadde di mano.

Il coniglio scappava fuori dalla

pagina e Alice non poteva fare a meno di seguirlo. Correvano, non sapeva verso

che cosa.

Quando si sentì troppo stanca, si

fermò e si guardò intorno. Dove si trovava? Il paesaggio era irriconoscibile.

Era forse capitata nel paese delle meraviglie, o su un altro pianeta. Oppure

era sempre sulla Terra, ma in un futuro imprecisato. Non erano solo le

caratteristiche ipertecnologiche del luogo a impressionarla, ma anche l’aspetto

dei suoi abitanti. Erano bellissimi. Le donne sembravano tutte modelle, gli

uomini attori o atleti.

Il coniglio riprese a correre e

lei a seguirlo fino all’interno di un edificio e giù, in un sotterraneo. Un

ambiente da film di fantascienza. Un signore con una specie di tuta spaziale le

andò incontro.

“Sì, lo so, ti sei prenotata per

l’inglese. Solo quello? Posso scaricarti anche quattro o cinque lingue

contemporaneamente. Comunque c’è da aspettare”, la avvisò indicando una porta,

e ritornò in una grande stanza con tre poltrone su cui erano sedute tre persone

con degli apparecchi sulla testa, come addormentate. Sembrava una scena di Matrix.

Alice entrò nella sala d’attesa,

dove c’era una ragazza. Si sentì subito in imbarazzo, lei così piccolina, col

caschetto castano e la sua aria paffuta di fronte a quella stangona dal fisico

perfetto e una massa di strepitosi capelli rossi. Si sedette un po’ tesa.

“Per cosa sei qui? – si informò

la ragazza – Io per l’aggiornamento in fisica nucleare. Mi chiamo Scarlet.”

“Io sono Alice. Voglio imparare

subito l’inglese. Ho saputo che si può fare, anche con altre lingue

contemporaneamente.”

“Certo, ma non l’hai fatto da

piccola? Tutti sappiamo sei o sette lingue, ma appunto per questo non ci serve

più a niente perché non c’è più nulla da tradurre. Ma tu non sei di qui, vero?”

le chiese Scarlet, guardandola dalla testa ai piedi e facendola arrossire.

“No, io…”

In quel momento entrò un tipo

atletico, che le ricordò qualche personaggio famoso.

“Gli allenamenti virtuali sono

qui?” domandò.

“No – rispose la ragazza rossa –

è l’altro corridoio, a sinistra.”

Il tipo rivolse ad Alice

un’occhiata incuriosita e se ne andò.

“Allenamenti virtuali?” si stupì

lei.

“Che c’è di strano? Per mantenere

muscoli, tono eccetera. Possiamo farci inserire anche la pratica degli sport,

ma poi c’è il mantenimento.”

“Be’, allora non conviene fare i

veri allenamenti?”

“Ma così non si fa fatica. Puoi anche

migliorare l’aspetto fisico cambiando un po’ le caratteristiche scelte dai tuoi

genitori. Io ora vorrei provare i nuovi modelli di occhi, quelli argentati.”

Alice sgranò i suoi, e osservò

meglio la ragazza che aveva di fronte. A guardar bene, il colore blu elettrico

degli occhi faceva un po’ a pugni col rosso dei capelli, che a sua volta

stonava con la pelle abbronzatissima. L’argento che effetto avrebbe fatto?

Cercò di cambiare argomento. “Ti

interessi di fisica nucleare?”

“No, ma sono rimasta indietro. A

dire il vero, anche in ingegneria aerospaziale, in biologia marina e in